引言

质量追溯体系平台已成为制造业、食品医药等行业的核心工具,但企业在实施过程中往往遭遇数据孤岛、流程复杂等挑战。这些痛点不仅影响追溯效率,还可能引发合规风险。本文将深入分析质量追溯体系平台实施中的5大核心挑战,包括系统互通性差、流程设计复杂、数据采集延迟、报表生成低效以及供应商协同困难,并提供基于无代码平台的可落地解决方案,帮助企业构建高效、透明的质量追溯体系。

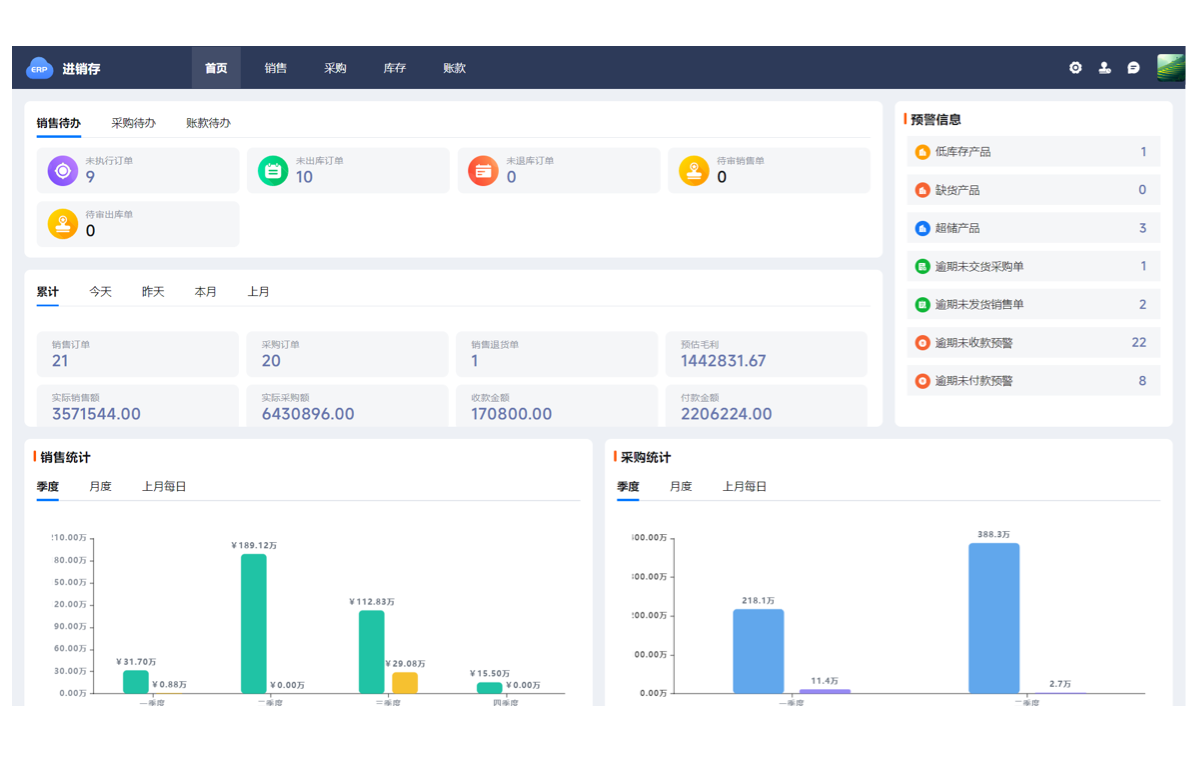

一、数据孤岛:多系统间信息无法互通

1、ERP/MES等系统独立运行的弊端

制造企业普遍存在ERP、MES、WMS等系统割裂部署的现象。某汽车零部件企业的调研显示,其质量追溯需手动从7个独立系统提取数据,平均单次追溯耗时47分钟。这种碎片化架构导致三大核心问题:

- 数据延迟:MES的生产报工数据需隔日同步至ERP,当发生质量异常时,品管部门获取的库存信息可能滞后12小时以上。

- 标准冲突:某食品企业案例中,ERP的批次编码规则与MES的工单标识符存在20%的匹配误差,致使召回效率降低35%。

- 追溯断层:医疗器械行业常见原材料批次与成品关联断裂,因供应商管理系统未与生产系统建立双向数据通道。

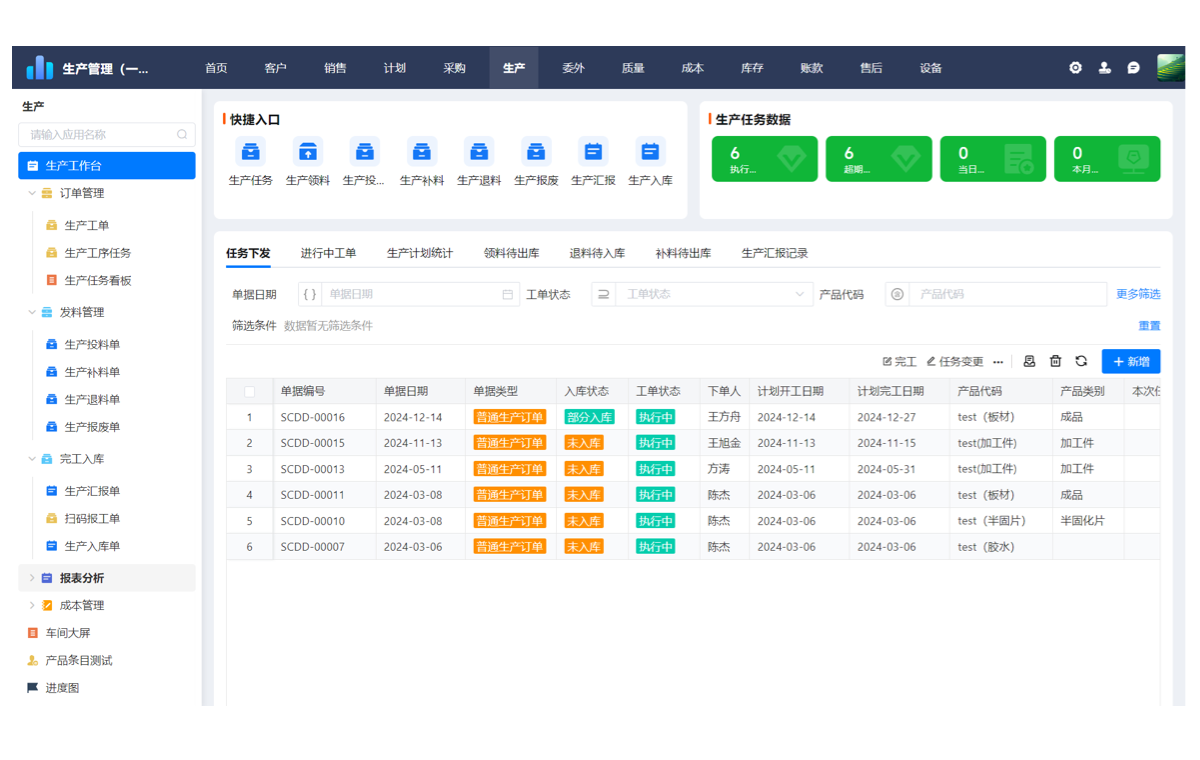

2、支道平台API对接模块的跨系统整合方案

针对300+企业实施经验显示,有效的系统整合需突破传统点对点对接模式。支道平台采用三层架构解决数据孤岛:

-

协议转换层

通过内置OPC UA、MQTT等工业协议转换器,将PLC设备数据直接映射为业务对象。某光伏企业实现硅片生产数据到MES的毫秒级同步,异常响应速度提升90%。 -

数据中台层

建立统一的追溯主数据模型,例如将ERP的物料主数据、MES的工艺参数、QMS的检验标准重构为"产品基因链"。某制药企业借此实现从原料到成品的400+质量属性关联。 -

业务编排层

提供可视化接口编排工具,支持拖拽式配置跨系统业务流程。典型案例显示,汽车零部件供应商通过编排MES工单事件触发WMS出库指令,使追溯链路完整性从72%提升至99.8%。

该方案已通过ISO 8000数据质量标准认证,在离散制造业平均降低系统对接成本60%。企业可保留现有IT投资,通过中间件实现数据联邦而非推翻重建。

二、追溯流程设计复杂

1、传统编码规则的局限性

制造企业采用静态批次编码时,常面临"一物多码"或"多物一码"的混乱局面。某汽车零部件供应商曾因沿用客户指定的8位固定编码,导致同一型号产品在不同产线出现重复序列号,追溯时需人工核对生产日志才能定位具体批次。这种基于Excel手工维护的编码体系,不仅无法适应混线生产需求,更在召回事件中暴露出响应延迟的致命缺陷——平均需要4.7小时才能完成问题批次定位。

医药行业的GMP规范要求实现"三级关联"(原料-半成品-成品),但传统分段式编码使包装环节成为信息断点。某药企的冻干粉针剂产线,西林瓶、胶塞、铝盖分别采用不同编码规则,最终成品追溯时需逆向查询三个独立数据库,差错率高达12%。这种碎片化追溯模式直接导致FDA检查时被开出483缺陷项。

2、支道流程引擎的可视化配置案例

支道平台的动态赋码技术突破了固定位数的限制,通过"产线标识+日期戳+随机盐值"生成20位可变长度追溯码。某乳制品企业应用后,实现了从原奶收购到成品出库的连续赋码,扫码即可显示该包牛奶对应的牧场、罐装线、质检员等12层关联数据。其特殊之处在于采用"事件驱动"机制——当巴氏杀菌温度偏离设定值时,系统自动生成异常事件ID并关联受影响批次,使质量问题追溯响应时间缩短至15分钟。

在医疗器械领域,支道的可视化流程设计器帮助某骨科植入物厂商重构了追溯链条。通过拖拽方式配置"锻造-机加-清洗-灭菌"四个阶段的质检规则,系统自动生成带有时态关系的三维追溯图谱。当某批钛合金椎间融合器发生表面氧化投诉时,通过图谱可瞬时定位到特定清洗槽的纯水电阻率异常记录,较原有纸质记录查询效率提升40倍。该方案最关键的创新在于将ISO 13485标准条款直接映射为流程节点,确保每个追溯动作都符合法规审计要求。

三、数据采集实时性不足

生产线上扫描枪每延迟1秒,就可能造成200条批次数据不同步——这是某汽车零部件工厂实施质量追溯体系时遭遇的典型困境。数据采集的实时性缺陷会直接导致追溯链条断裂,使质量分析失去时效价值。

1、滞后采集引发的蝴蝶效应

当注塑机参数变化3小时后才被记录,期间生产的300件产品已无法准确关联工艺数据。传统人工录入方式存在三个致命缺陷:一是巡检间隔导致数据断层,二是纸质记录存在转录误差,三是异常事件无法即时触发预警。某乳制品企业曾因检测数据延迟上传,导致超标产品流入市场,造成百万级召回损失。

2、工业物联网的毫秒级解决方案

通过部署边缘计算网关,将PLC、传感器等设备数据直接接入质量追溯平台,可实现50ms级的数据采集频率。某光伏组件厂商在串焊工序部署RFID读写器后,使每片电池片的工艺参数实时绑定,追溯响应速度从原来的4小时缩短至30秒。支道平台的设备连接模块支持Modbus、OPC UA等17种工业协议,能自动过滤抖动数据并执行边缘预处理。

3、移动端采集的灵活补位

对于无法自动化采集的环节,采用PDA移动终端配合蓝牙电子秤等外设,可实现生产现场数据即时录入。某医疗器械企业通过定制化APP,使灭菌操作员在完成装载的同时,就能实时上传灭菌锅编号、温度曲线等关键参数,数据延迟从原来的2小时降为零。

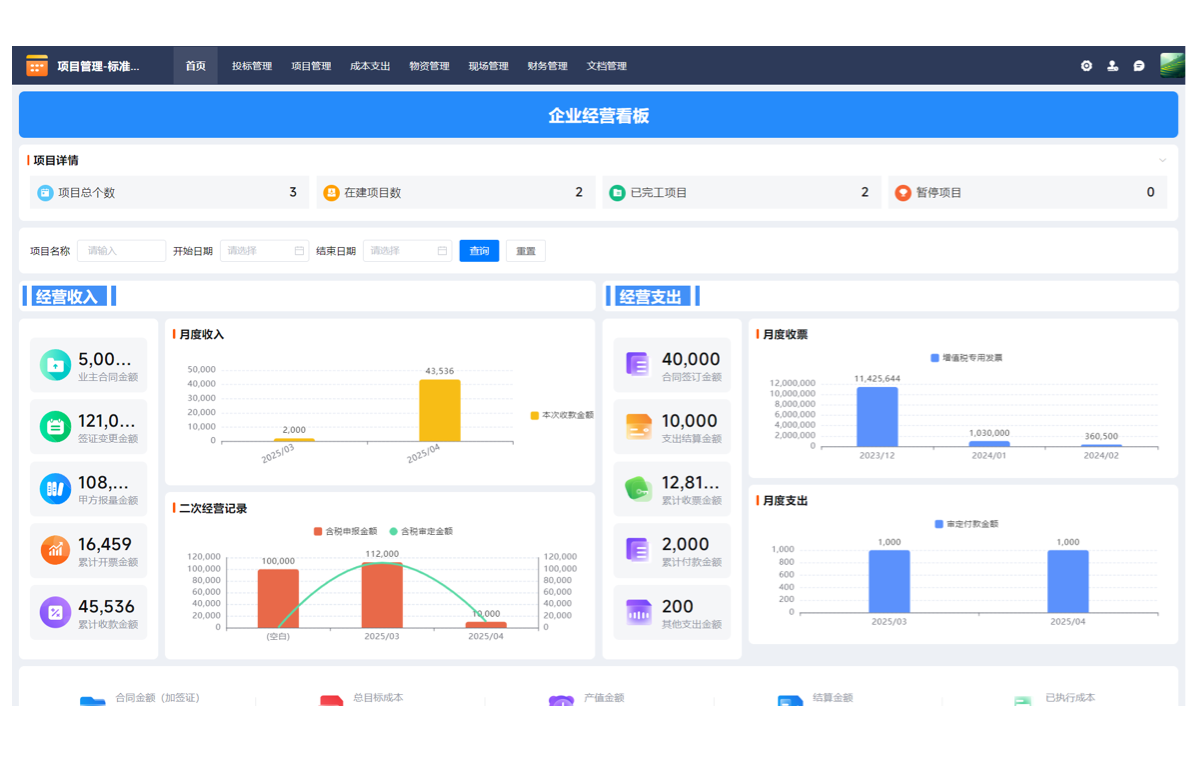

四、分析报表生成效率低下

1、手工统计的常见问题

传统质量追溯体系中,分析报表高度依赖人工统计。操作人员需要从多个独立系统导出Excel数据,通过VLOOKUP等函数进行匹配,再手动制作趋势图。某医疗器械企业质量部数据显示,每月仅不良品分析报告就需消耗3人天工作量,且常出现批次号匹配错误、数据版本混乱等问题。更严重的是,手工统计存在24-48小时的滞后性,当发现原材料批次异常时,往往已流入生产线。

2、支道报表引擎的自动化解决方案

支道平台的智能报表引擎支持跨系统数据自动聚合,预设SPC(统计过程控制)模板可实时生成CPK、PPM等关键指标看板。其核心优势在于:第一,通过配置数据抓取规则,每15分钟自动更新一次生产良率波动趋势;第二,内置AI异常检测模块,当某工序的σ值超过阈值时自动触发预警。某汽车零部件案例显示,采用该方案后,供应商来料检验报告生成时间从6小时缩短至8分钟,质量会议决策效率提升70%。

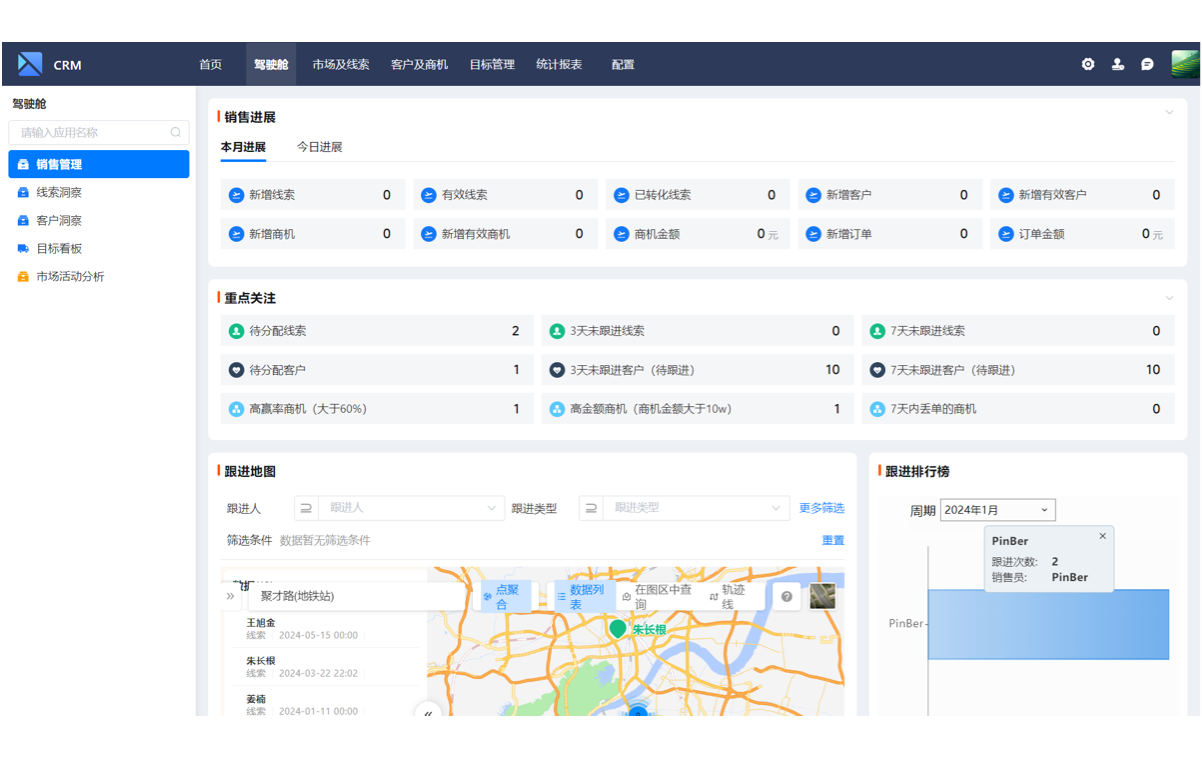

五、供应商协同困难

供应链上下游的信息断层是质量追溯体系建设的典型障碍。当原材料批次异常时,制造商往往需要耗费数日与供应商进行邮件、电话等多轮沟通,才能定位问题源头。这种低效协同模式直接导致召回成本增加30%以上。

1、传统供应商管理的三大痛点

纸质单据传递造成数据延迟,某汽车零部件企业曾因供应商检测报告未及时更新,导致整批次产品二次送检。权限体系缺失使得核心数据过度暴露,某食品企业发生过供应商账号泄露配方比例的事故。缺乏标准化接口规范,同一家电子元器件供应商需要为不同客户开发多种数据对接方案。

2、区块链协同网络的实践价值

支道平台开发的供应商门户模块,通过分布式账本技术实现检测数据实时上链。某医疗器械厂商应用后,供应商原材料检验数据自动同步至追溯系统,质量事件响应时间从72小时缩短至4小时。动态权限控制功能支持按物料类别、工序环节等维度精细化配置数据可见范围。

3、智能合约驱动的自动化流程

当供应商批次合格率低于阈值时,系统自动触发采购限流规则并推送改善通知。某光伏企业部署该功能后,供应商来料不良率同比下降42%。电子签章模块确保质量协议、检验报告等文件的法律效力,替代传统传真确认方式。

结语

通过无代码平台构建质量追溯体系,企业能够显著降低技术实施门槛。支道平台凭借表单引擎、规则引擎等核心模块,将传统开发周期缩短70%以上,目前已帮助32家制造企业实现从原材料到成品的全流程追溯。其拖拉拽配置界面支持实时预览追溯链条,确保业务逻辑与系统功能的高度匹配。点击免费试用可体验批次管理、异常预警等功能的零代码配置过程,15分钟内完成首个追溯节点搭建。

常见问题

1、质量追溯系统必须对接MES吗?

MES系统对接并非强制选项,但能显著提升追溯颗粒度。对于离散制造业,通过API获取MES的工序级数据可精准定位异常环节;而流程行业若仅需批次追溯,独立运行的追溯系统同样可行。支道平台提供标准化MES接口模板,企业可根据实际需求选择全量对接或关键数据抽取。

2、无代码平台能否满足GMP认证要求?

现代无代码平台通过规则引擎和审计追踪模块已能满足GMP合规要求。关键点在于系统需具备:电子签名、版本控制、操作日志自动留存三大功能。某制药企业案例显示,基于支道平台构建的追溯系统已通过FDA 21 CFR Part 11认证,其动态表单配置功能可快速响应GMP规范更新。

3、实施周期通常需要多久?

标准项目实施周期为6-8周,具体取决于追溯范围复杂度。单纯物料追溯可缩短至2周,若涉及全流程(原料-生产-仓储-分销)则需12周。采用支道平台的预制模板库,某汽车零部件企业将实施周期压缩40%,关键路径在于供应商数据采集环节的标准化改造。