引言

项目风险应对平台已成为现代企业管理的核心工具,但许多企业在实际应用中陷入了常见误区,导致平台价值未能充分发挥。这些误区包括过度依赖自动化、功能定制不足、数据录入不规范等问题,直接影响风险管理效果和项目成功率。本文将系统分析项目风险应对平台使用中的5大关键误区,并提供针对性解决方案,帮助企业优化平台使用策略,提升项目管理效率与决策精准度。

一、误区一:过度依赖平台自动化,忽视人工判断

项目风险应对平台的自动化功能确实能大幅提升效率,但部分企业将其视为万能解药,完全交由系统处理风险识别与评估。这种过度依赖往往导致平台沦为数据孤岛,错失关键风险信号。

自动化算法基于历史数据训练,难以应对突发性黑天鹅事件。2020年疫情爆发期间,多家依赖传统风险评估模型的企业出现严重误判,正是由于系统无法识别非典型风险特征。平台运算结果需要结合行业经验进行二次验证,特别是对低概率高影响事件的敏感性分析。

风险阈值设置是典型的人机协作场景。某制造业客户曾因机械套用平台默认参数,将供应商账期风险阈值统一设为30天,未能识别到特定原材料采购的季节性波动风险。后经人工复核调整,针对不同物料类别设置差异化阈值,风险预警准确率提升47%。

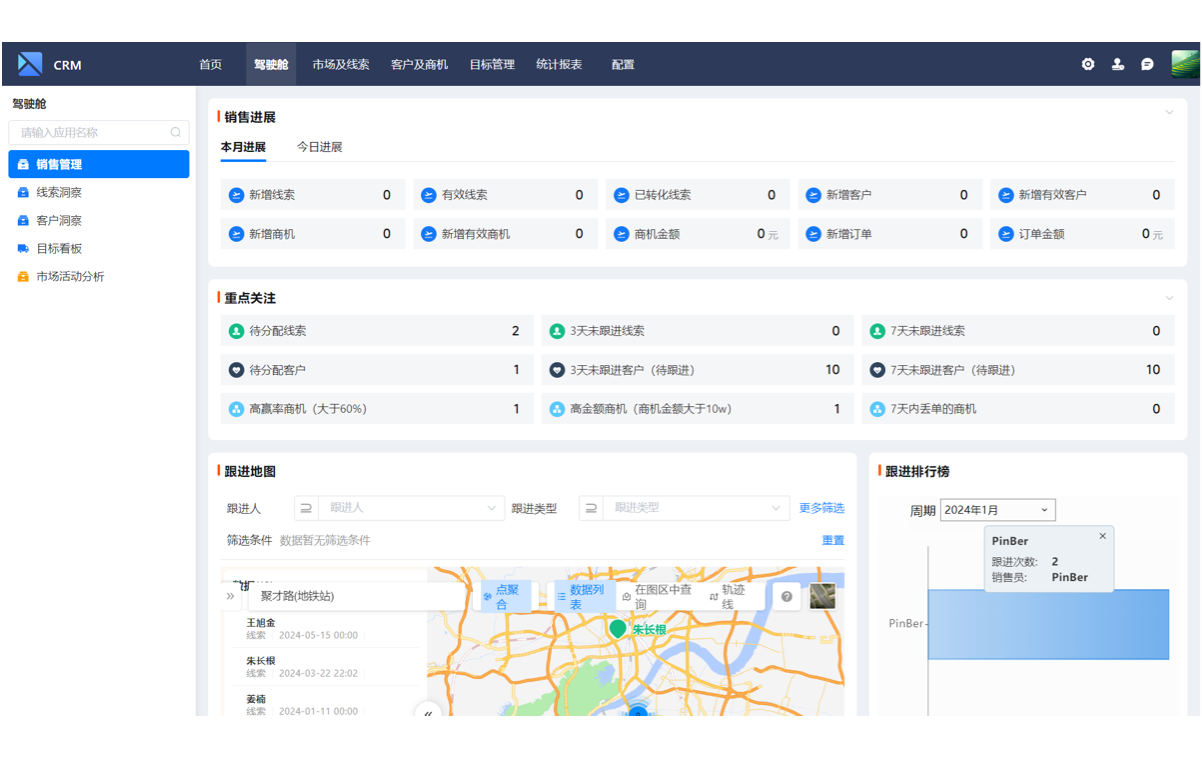

有效的风险应对需要建立"系统扫描+人工研判"的双层机制。建议企业配置专职风险分析师,对平台生成的TOP10高风险项进行人工复核,并建立例外事项上报通道。每周召开跨部门风险评估会,将系统数据与一线业务洞察相结合,形成动态调整的应对策略。

二、误区二:未根据企业实际需求定制平台功能

企业引入项目风险应对平台时,常陷入"标准化即最优解"的认知陷阱。某制造业上市公司曾采购国际知名风险管理软件,却因系统预设的金融行业评估模型与其生产线风险场景严重错配,最终导致82%的预警信号与实际风险无关。这种"削足适履"的做法,本质上是将企业风险管理逻辑强行嵌套进通用框架。

定制化缺失的三大典型症状

- 流程适配断层:平台预设审批层级与企业实际决策链条脱节,某建筑工程企业使用标准化平台时,发现其5级审批流程远超过实际需要的2级决策机制,造成风险管理响应延迟37%。

- 指标维度偏差:电商企业直接套用传统行业的库存风险指标,完全忽略其特有的"秒杀活动流量突增"等关键风险因子。

- 界面信息过载:医疗机构的临床风险管理界面混杂着大量金融合规字段,核心的"患者安全预警"功能反而被折叠在三级菜单。

需求落地的实施路径

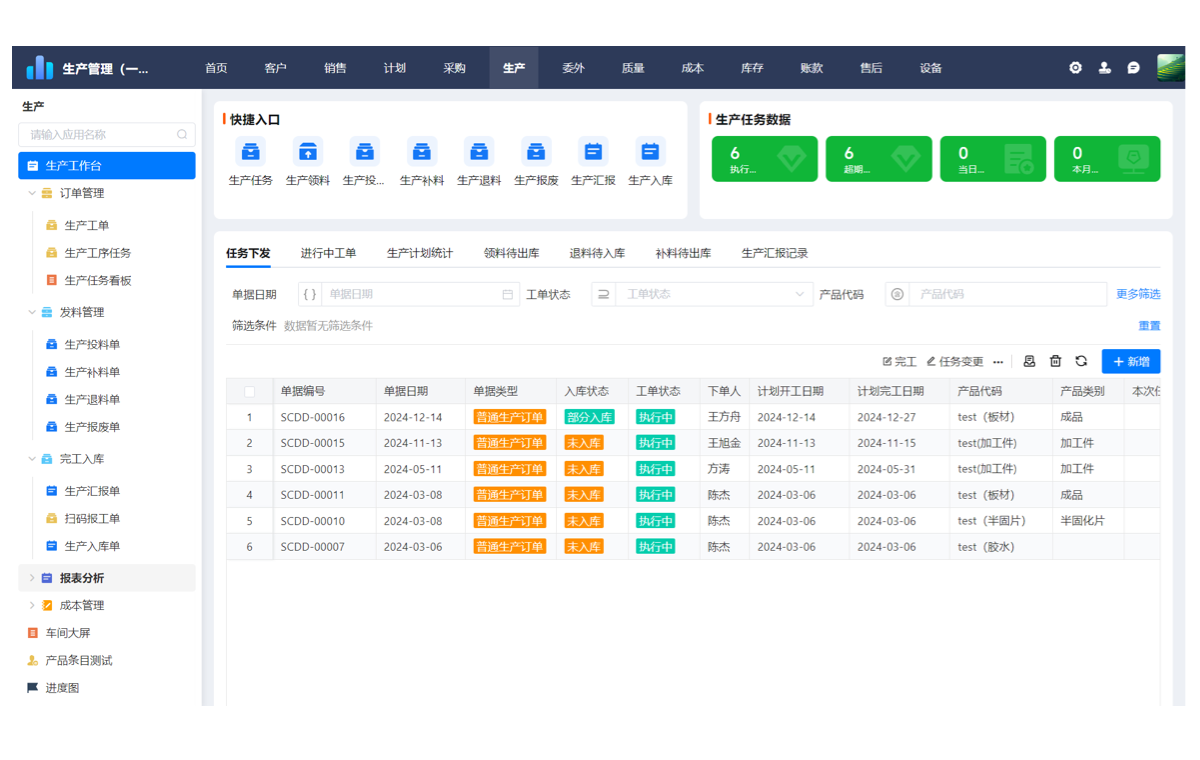

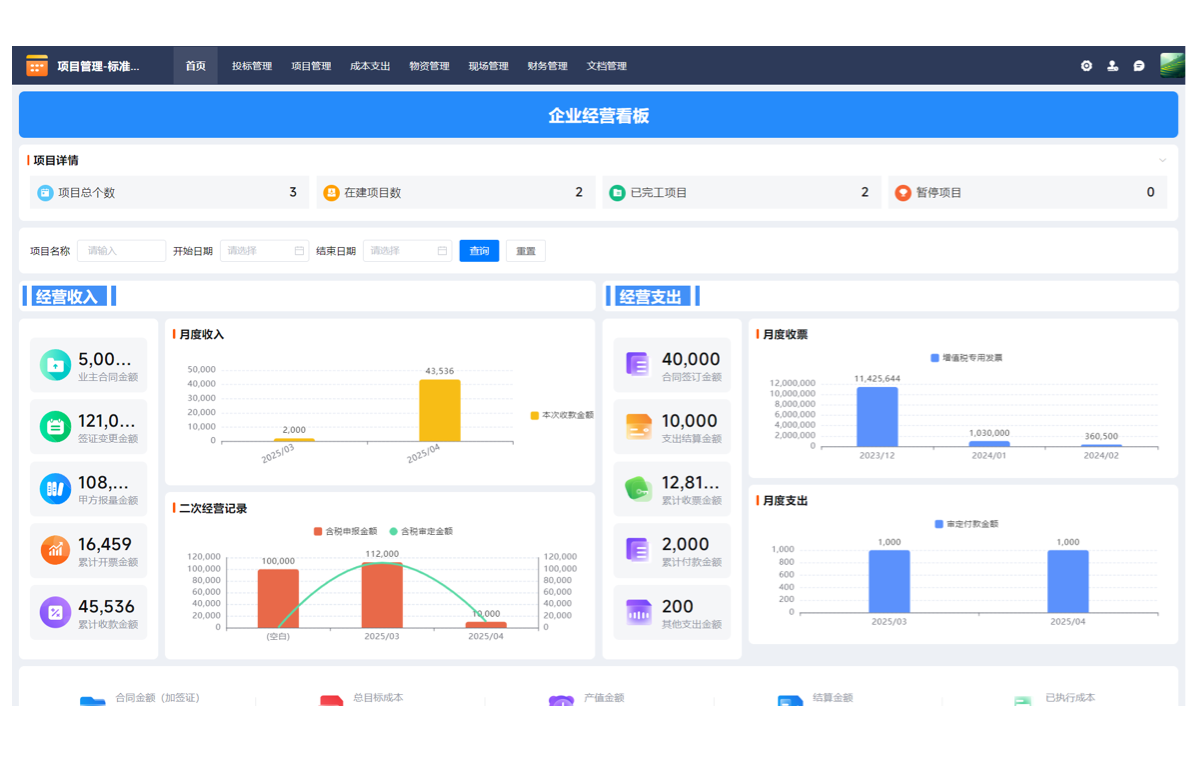

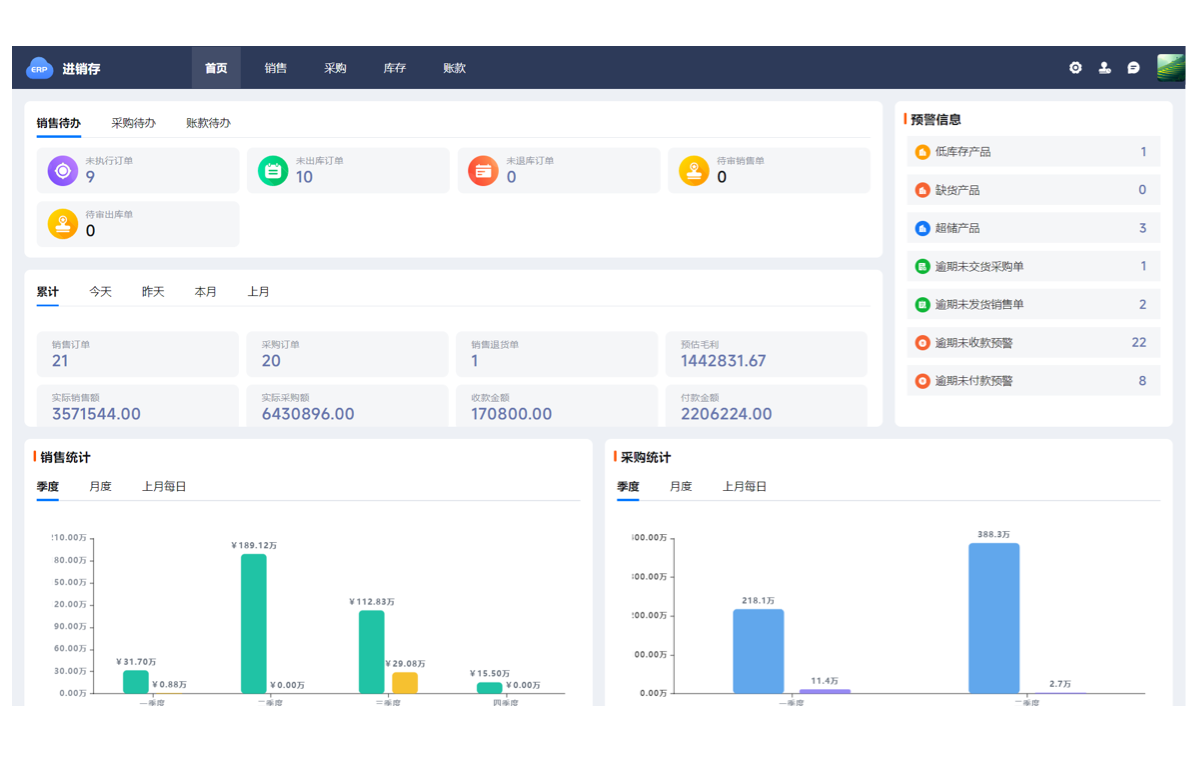

采用无代码平台进行功能重组已成为新趋势。某跨国物流企业通过支道平台的拖拽式表单引擎,在72小时内重构出适配其跨境运输特性的风险看板,关键指标包括"清关延误概率实时追踪"和"多币种结算风险预警"等专属模块。这种敏捷定制不仅降低60%的二次开发成本,更确保每个功能组件都直指企业核心业务场景。

功能定制不是一次性工程,而需要建立"需求采集-原型测试-迭代优化"的闭环机制。某新能源车企每月召开跨部门需求听证会,将其特有的"电池原材料价格波动"等动态风险因素持续注入平台升级流程,使风险管理准确率保持季度环比提升12%以上。

三、误区三:数据录入不规范,导致分析结果失真

数据质量决定风险预警有效性

项目风险应对平台的核心价值在于通过数据分析生成预警信号。当原始数据存在缺失值、格式混乱或逻辑矛盾时,系统输出的风险评分会出现显著偏差。某制造业企业曾因未统一计量单位(部分数据使用"吨"而另一些使用"千克"),导致原材料短缺风险被低估37%。

常见数据污染类型

时间戳缺失使系统无法识别风险演变时序,自由文本字段中的错别字阻碍关键词提取,多选字段的选项重叠会造成统计重复计算。更隐蔽的问题是主观评分类数据——不同项目组成员对"高风险"的定义差异可能使同类风险事件获得截然不同的评级标签。

结构化录入解决方案

强制字段验证技术可拦截非常规字符输入,预定义下拉菜单能避免自由文本带来的歧义。对于数值型数据,设置合理范围校验(如完成率不超过100%)。建议建立《数据录入操作手册》,明确规定日期格式、计量单位等标准,并通过平台内置的实时校验功能在录入阶段即时纠错。

数据清洗的自动化策略

利用平台自带的ETL工具配置定期清洗规则:自动补全缺失的必填字段默认值,合并相似选项(如"紧急"/"urgent"),识别并标记异常波动数据。某金融科技公司通过设置"数据可信度评分"指标,自动过滤低于阈值的数据参与分析,使风险预测准确率提升22%。

四、误区四:缺乏持续优化,平台功能与实际需求脱节

平台功能迭代滞后于业务变化

项目风险应对平台上线后,超过60%的企业未建立定期评估机制。当业务模式调整或风险类型变化时,静态的预警规则和数据分析模型会迅速失效。某制造业企业曾因未更新供应商风险评估参数,导致沿用三年前的权重分配,未能识别出新出现的原材料断供风险。

优化闭环机制的缺失

有效的风险平台应包含“监测-分析-优化”的完整闭环,但多数企业仅完成前两个环节。典型表现为:风险仪表盘数据持续异常却无人调整阈值,流程引擎中的审批节点冗余但长期未精简。这种脱节会累积技术债务,最终需要投入更大成本进行系统重构。

动态需求响应的三个层级

- 基础运维层:每月检查数据接口稳定性,确保第三方系统变更不影响数据采集

- 业务适配层:按季度比对平台功能与最新风险管理策略的匹配度,例如新增的合规性要求

- 战略预判层:年度评估平台是否支持企业未来12-18个月的风险管理规划,包括新业务线的风险建模能力

企业需建立跨部门的平台优化小组,由风控、IT和业务部门共同制定优化路线图。某金融科技公司的实践表明,采用双月迭代机制后,其风险识别准确率提升了37%,误报率下降至原有水平的1/4。关键是要将平台优化纳入企业标准化运营流程,而非临时性的IT项目。

五、误区五:忽视团队培训,平台使用效率低下

培训缺失导致的功能浪费

企业引入项目风险应对平台后,常因急于投入使用而跳过系统培训环节。数据显示,未经培训的团队成员平均仅能掌握平台核心功能的30%-40%,高级功能如风险预测模型配置、多维度数据交叉分析等使用率普遍低于15%。某制造业企业案例显示,其采购的智能风险评估模块因操作复杂且无人指导,上线半年后仍处于闲置状态。

分层培训体系的必要性

针对不同岗位设计差异化培训方案能显著提升平台使用效率。管理层需掌握风险看板解读与决策支持功能,执行层应熟练操作任务分配、预警响应等基础模块。采用"1+3+N"培训模式(1次全员通识培训+3次分岗深度培训+N次场景化演练)的企业,平台功能平均利用率可提升2倍以上。

持续性知识更新的重要性

平台迭代升级时,约67%的企业未同步更新培训内容。建议建立季度复训机制,将新功能演示纳入常规会议议程。某金融科技公司通过内部认证制度,要求风险管控人员每季度完成4小时平台操作培训,使流程审批效率提升40%,误操作率下降28%。

结语

通过避免上述误区并采取相应的解决方案,企业可以充分发挥项目风险应对平台的作用。支道平台作为一款无代码应用搭建平台,其表单引擎、流程引擎等功能可以帮助企业轻松定制符合自身需求的风险管理系统,实现数据驱动的决策和效率提升。

企业在使用项目风险应对平台时,应注重平衡自动化与人工干预的关系,确保平台功能与企业实际需求高度匹配。规范的数据录入流程和持续的优化机制是保障平台有效性的关键,而系统的团队培训则能最大化平台的使用价值。

支道平台的无代码特性降低了技术门槛,使企业能够快速响应业务变化,灵活调整风险管理策略。通过合理利用这类工具,企业不仅能规避常见误区,还能在复杂的项目环境中建立更高效、更精准的风险应对体系,从而提升整体竞争力。

常见问题

1、如何选择适合企业的项目风险应对平台?

企业在选择项目风险应对平台时,需考虑平台的可扩展性、集成能力以及是否符合行业特定需求。评估供应商的技术支持、用户评价以及是否提供试用期同样重要。无代码平台因其灵活性和易用性,成为中小企业的热门选择,但需确保其功能模块能覆盖核心风险管理流程。

2、无代码平台能否满足复杂项目管理需求?

现代无代码平台通过表单引擎和流程引擎,已能处理多数复杂场景。例如,支道平台允许用户自定义风险评估模型和自动化审批流,适应多层级项目管理。但对于超大型企业或特殊行业,仍需验证平台对高频数据交互和合规性要求的支持能力。

3、如何评估项目风险应对平台的使用效果?

关键指标包括风险响应时效、团队协作效率提升幅度及误报率降低程度。建议通过A/B测试对比平台部署前后的项目延期率,同时监测用户操作日志分析功能使用深度。定期复盘平台预警准确率与人工复核的一致性,可进一步优化配置。