在数字化转型的大趋势下,中型企业用对项目管理系统,不仅能明显减少人力成本,还能让团队协作更顺畅。这篇文章会结合实际情况,拆解企业用系统后能解决哪些核心问题、怎么落地才不踩坑,还会分享可复制的成本核算思路,帮你轻松找到适合自己的落地方法。

一、案例背景与问题陈述

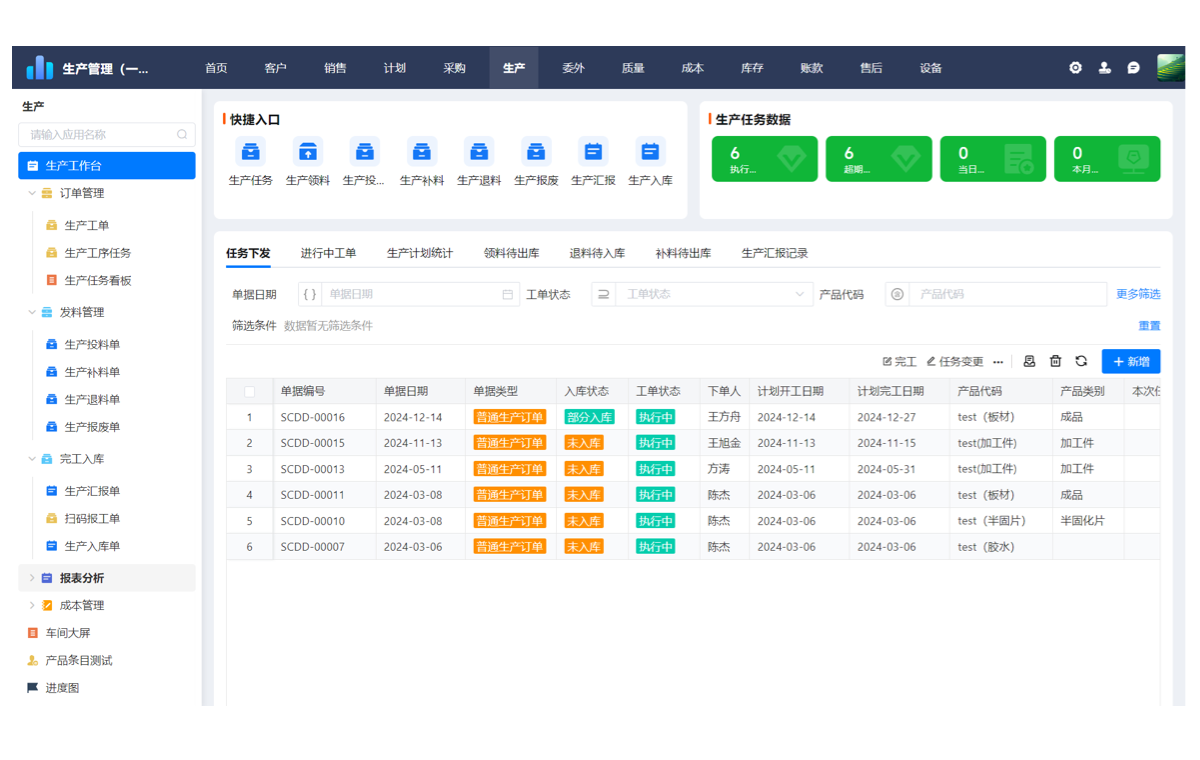

有一家中型制造企业,之前在跨部门项目管理上一直很头疼。研发、生产、采购三个核心部门各用各的工具记任务,需求从研发传到生产要等好几天,经常因为信息没同步耽误事;每个月还会因为沟通误差返工,浪费不少钱;管理层想了解项目进度,只能等每周人工整理的报表,没法及时调整决策。

他们之前的管理方式有三个明显问题:一是靠 Excel 和邮件派任务,文件版本特别乱,经常有人用错旧表格;二是项目进度没法实时盯,很多项目没法按时交付,主要是出了问题不能及时发现;三是项目经理要花很多时间找各部门要进度,协调的人力成本比预算超了不少。

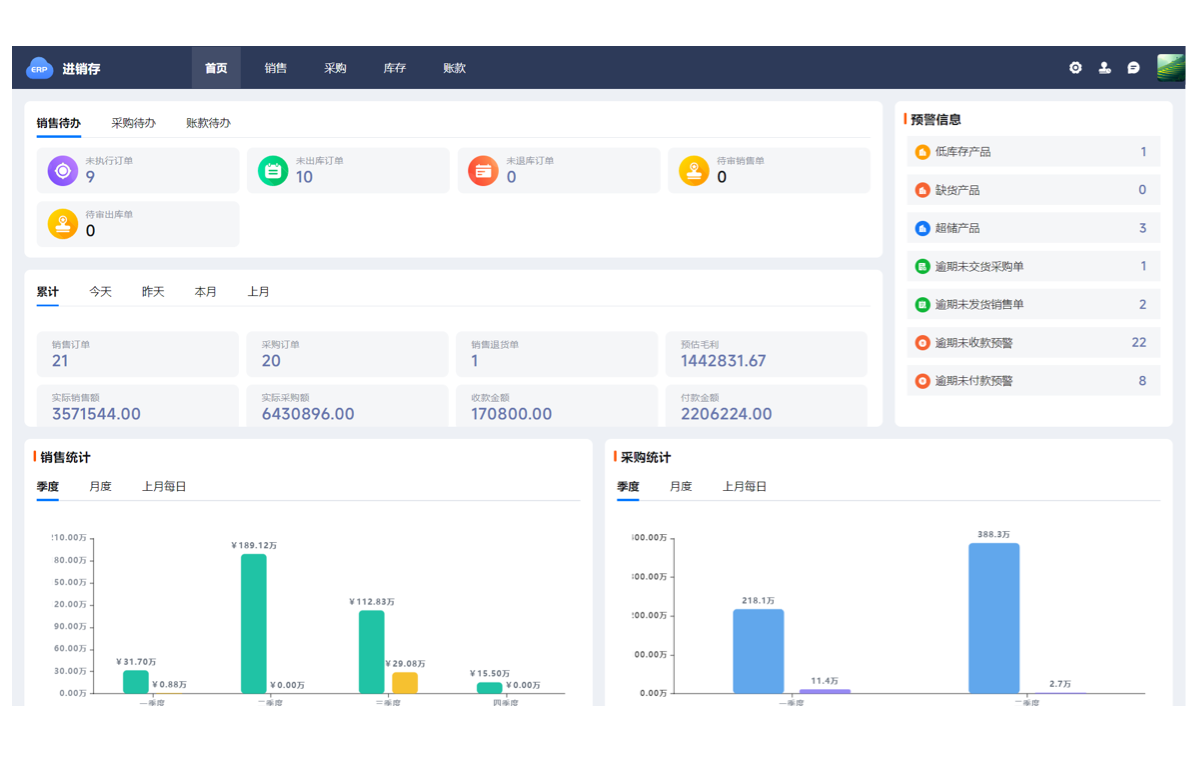

为了改善这些问题,企业曾经加了 3 个专职协调员,结果一年多花了不少人力成本,项目交付时间只缩短了一点,投入和回报根本不成正比。也正是因为这样,管理层才决定选项目管理系统,重点看系统能不能让跨部门流程透明化、能不能实时整合数据、能不能和现有的 ERP 系统兼容。

二、解决方案与实施过程

1、平台选型与功能对比

这家企业选系统时,没盲目看功能多不多,而是重点看三个方面:首先是常用功能能不能满足,比如任务分配、盯进度、管资源这些日常要用的功能,得够实用;其次是能不能和公司现有的 OA、财务软件连起来,别让数据困在各自系统里,形成信息孤岛;最后是长期成本划不划算,对比了 “按年订阅” 和 “一次性买断” 两种方式,选了 5 年下来总花费更合理的方案。

他们还对比了几款主流系统,最后选了一款能自己改工作流程、手机上用着方便的,而且支持把系统部署在公司自己的服务器上,更符合企业的实际需求。

2、实施步骤与时间投入

落地系统的时候,他们没追求一步到位,而是分阶段推进:第一阶段花了 4 周搭系统,包括弄好服务器环境、把旧数据迁过来、设好不同岗位的权限,这一步里整理旧数据花的时间最多,毕竟要把之前分散在各处的数据统一梳理好;第二阶段用 2 周做测试,模拟很多人同时用系统,看看会不会卡,还优化了任务提醒的响应速度,确保用起来顺畅;第三阶段用 3 周让新旧系统一起跑,每天对比数据,怕突然换系统影响业务。

整个过程下来,技术团队负责主要的搭建和测试工作,业务部门配合验证功能,两边配合着推进,没耽误正常业务。

3、团队培训与适应过程

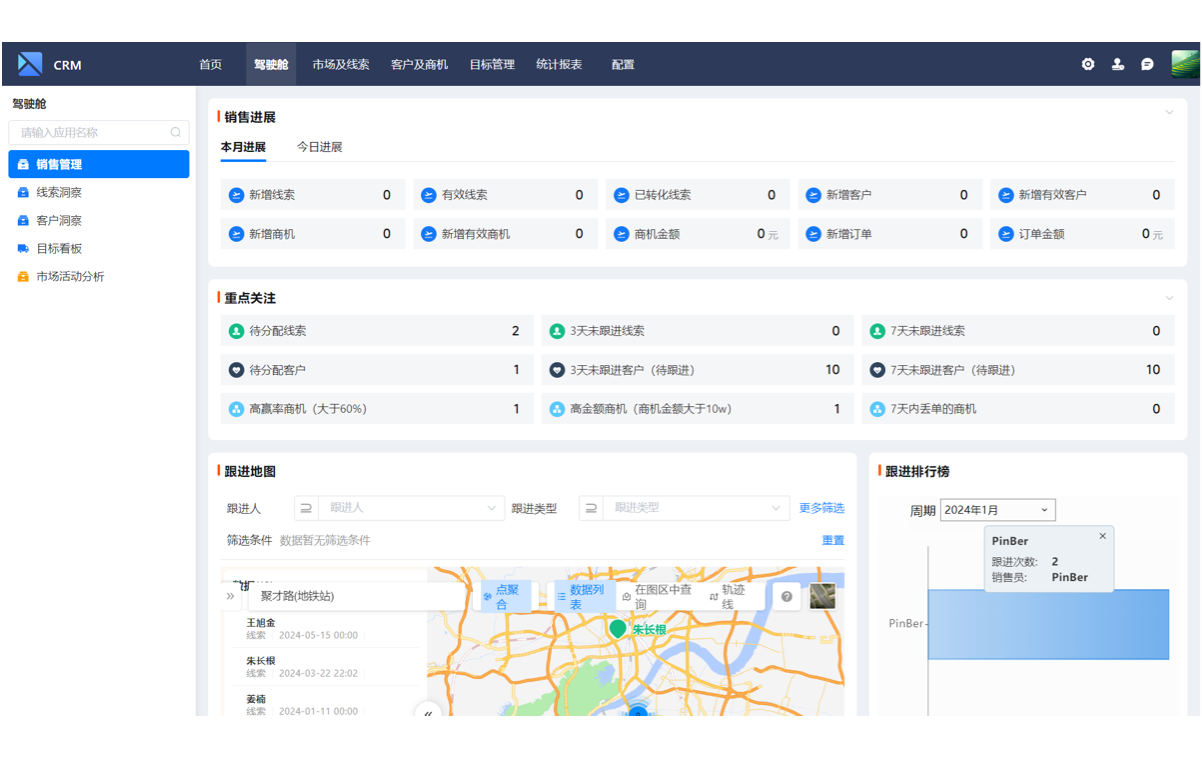

为了让大家愿意用、能学会用系统,企业分了三层做培训:给管理层讲的时候,重点教怎么看数据看板、怎么用系统辅助做决策,让管理层知道系统能帮他们提高决策效率;给项目经理做专项培训,教怎么用好甘特图、怎么提前发现资源不够的问题,帮他们减少协调成本;给普通员工培训时,没讲抽象的功能,而是用平时做的项目当例子,模拟真实操作场景,覆盖大家常用的功能。

培训后,大部分人两周内就熟练了,剩下的人靠 “一对一辅导 + 视频操作手册”,一个月内也能独立用系统。系统上线第一个月,每天主动用的人比之前用旧工具时多了不少,大家慢慢习惯了用新系统干活。

三、成本效益量化分析

1、直接成本节省(人力、时间)

用了系统后,企业在人力和时间上的节省很明显:首先是重复工作少了,之前要手动写的项目报告、手动分的任务,现在系统能自动弄,每个月省了不少人工时间,相当于几个员工能少做很多重复活;其次是开会时间短了,有了实时数据看板,每天开站会不用再花时间同步进度,项目复盘会也不用开那么勤,一年下来光会议相关的人力成本就省了不少;最后是出错返工少了,系统能自动检查数据对不对,录错信息的情况少了,相应的返工时间也少了,一年能省不少纠错成本。

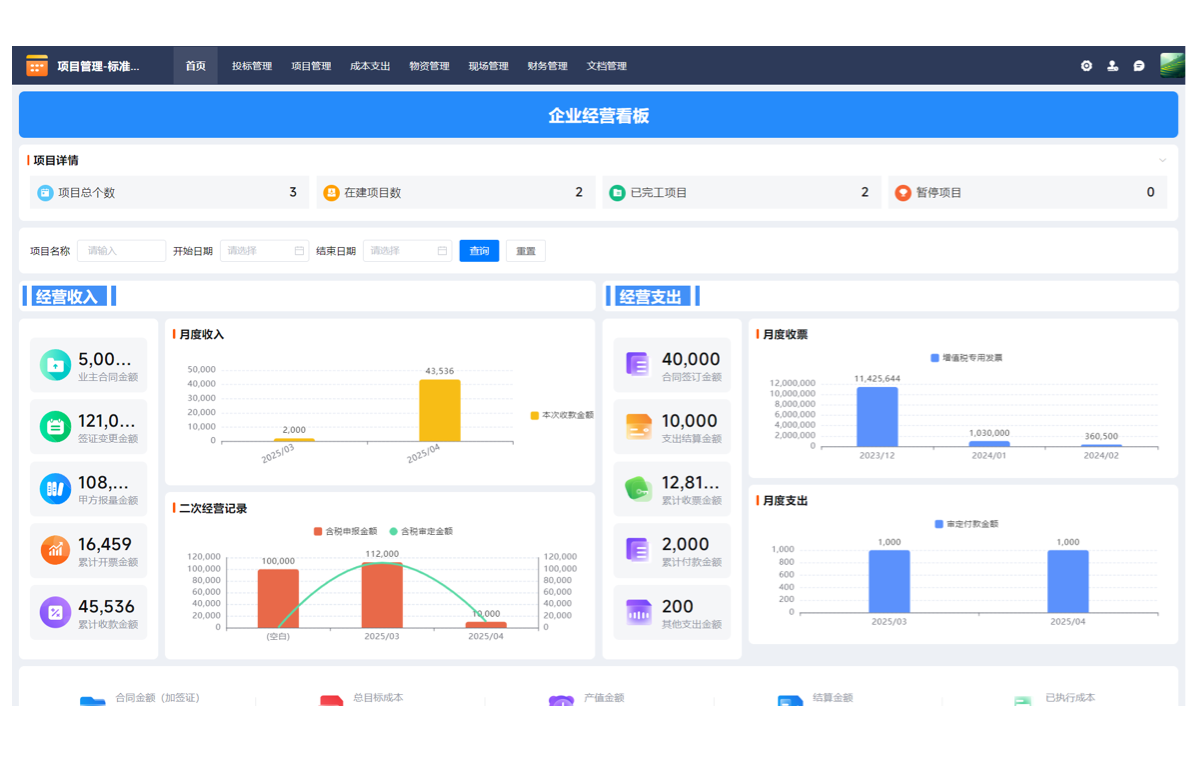

2、间接效益提升(效率、协作)

除了直接省的钱,系统还在很多看不见的地方提升了效率:管理层不用等几天才能拿到数据,随时能看项目情况,做决策的速度快了很多;跨部门配合也顺了,有统一的地方存文档,还能看到任务之间的依赖关系,部门间不用反复沟通确认,任务交接成功的概率也高了;资源调度也更合理了,系统能帮忙看谁的活多、谁的活少,设备闲置的时间少了,人岗错配的情况也少了。

3、ROI 计算与投资回收期

他们算下来,这套系统在第二年就开始有净收益了,到第三年末,赚的钱已经是初始投资的两倍多。而且随着大家越来越会用系统,从第四年开始,每年的效益还能保持稳定增长,长期来看特别划算。

四、关键成功因素与挑战

1、管理层的支持与参与

从这个案例能看出来,系统能不能落地成功,管理层的支持特别关键。高层不仅要明确系统的重要性,还得愿意给钱给资源,协调各部门配合。比如这家企业让 COO 牵头成立了专门的数字化小组,要求所有部门负责人参加培训,还把系统使用率纳入绩效考核,这样一来,三个月内全公司用系统的人就从少数涨到了大部分,没出现 “有人用有人不用” 的情况。

2、系统与现有流程的整合

系统要是和现有流程不贴合,大家得同时用两套流程,反而更麻烦。这家企业的技术团队做了三件事:一是把原来靠 Excel、邮件走的审批流程,改成系统里的自动规则,少了很多人工干预的步骤;二是开发了接口,把 ERP 和财务系统连起来,项目成本数据能实时同步,不用再重复录入;三是按业务部门的需求改了任务模板,保留大家熟悉的术语,不用重新适应新说法,减少了抵触情绪。

3、用户接受度与使用习惯改变

系统最终能不能发挥作用,要看大家愿不愿意用。这家企业没强迫所有人马上用,而是先找 IT 部和项目部做试点,收集他们的意见优化界面,让系统更符合大家的使用习惯;培训时用真实项目数据模拟操作,没讲抽象的功能;还设了激励机制,每个月活跃用系统的员工能拿到额外假期,慢慢的,大家用系统的频率高了,创建任务的效率也提升了不少。

五、对其他企业的启示

从这个案例能总结出三个关键点,其他企业可以参考:一是中型企业(100-500 人)用系统整合分散的流程,能拿到最大的效益,但落地前要先看看自己公司的流程够不够规范,别为了改系统花太多定制成本;二是除了直接省的人力成本,系统还能减少沟通浪费(比如少开会)、降低出错率(比如自动检查数据),这些隐性成本的节省也很重要;三是落地时别追求一步到位,按 “试点 - 改优 - 推广” 的步骤来,刚开始选几个常用、简单的项目试系统,根据反馈调整好后再全公司推,这样阻力更小。

结语

总的来说,中型企业用项目管理系统,12 个月内就能明显看到变化:人力成本减少了,项目交付周期也缩短了。通常情况下,只要企业规模超过 50 人、一年项目量多于 20 个,系统的投资回收期大多在 8-14 个月,长期来看特别划算。

落地的时候要注意,管理层的支持和分阶段培训对大家用系统的意愿影响很大,这直接决定了系统能不能真正发挥作用。建议选系统时,重点看能不能和现有的 OA、ERP 系统连起来,还要留 3-6 个月的时间让团队适应,别急于求成。

常见问题

1. 项目管理系统适用于哪些规模的企业?

10 人以上的团队都能用,尤其是跨部门协作多的中型企业(50-500 人),用起来效益更明显。初创企业可以先选简单的轻量级工具,不用一开始就上复杂系统;大型集团如果需求特殊,可能需要定制专属功能。

2. 如何评估项目管理系统的 ROI?

主要算三笔账:一是省下来的工时成本,比如原来花在整理报表、协调进度上的人力,乘以时薪就是直接节省的钱;二是少出错省的返工成本,之前因为信息错漏返工花的钱,现在能省下来;三是项目提前交付多赚的钱,比如项目早交付能早回款,这部分收益也要算进去。

3. 实施过程中最常见的挑战是什么?

很多企业都会遇到两个问题:一是旧系统的数据迁移,之前分散在 Excel、各种工具里的数据,整理起来很麻烦;二是系统的字段、审批流程和现有工作方式对不上,用起来别扭。建议选系统时先做测试,用真实业务场景试试,看看能不能适配核心流程。

4. 如何确保团队快速适应新系统?

可以分三步做:给管理层讲清楚系统能帮他们解决什么问题,让管理层带头用;找几个熟悉业务的关键用户,让他们先学会,再一对一教其他人;给全员做碎片化微课,配合两周的 “新旧系统并行期”,慢慢过渡,别一下子全换,减少抵触情绪。

5. 项目管理系统与现有 ERP 系统的整合要注意什么?

重点是让两边的数据能对应上,比如系统里的 “项目编号” 要和 ERP 里的 “订单编号” 一致,不然数据传不过去。建议选支持通用协议(比如 OData)的系统,这样不用花太多钱做定制开发,整合起来更省心。