引言

质量问题分析软件与传统手工分析的核心区别已成为企业数字化转型中的关键议题。随着制造业与服务业对质量管控要求的提升,传统依赖人工记录、Excel统计的方式正面临效率瓶颈与误差风险。本文将从效率、准确性、成本、可追溯性等维度展开对比,揭示自动化分析工具如何通过数据实时处理、智能算法辅助决策等特性,为企业提供更可靠的品质管理解决方案。

一、效率对比:自动化与手工操作的巨大差异

时间消耗的直观对比

手工质量分析流程通常需要人工收集数据、整理报表、制作图表,一个完整的产品缺陷分析周期可能耗费3-5个工作日。而质量问题分析软件能在30分钟内完成相同体量的数据处理,通过预设算法自动生成可视化报告。某汽车零部件制造商的实测数据显示,分析2000组焊接参数的时间从人工8小时缩短至软件处理22分钟。

并行处理能力的本质区别

传统方式受限于人力配置,质量工程师往往需要按顺序处理不同产线的数据。自动化系统可同步监控多条生产线,支道平台的多引擎架构能实现12个质量维度的并行计算。注塑成型车间的案例表明,软件系统将多模具参数的交叉分析效率提升17倍。

响应速度的层级差异

当突发质量异常时,手工分析需要组建临时团队、分配任务,平均响应时间为6-8小时。采用实时监测的软件系统能在15秒内触发预警,并通过历史数据匹配给出初步根因分析。电子组装行业的数据显示,自动化系统将质量事故的平均处置时长压缩92%。

持续优化的动态优势

手工分析形成的经验难以标准化传承,新员工需要3-6个月适应期。质量分析软件通过机器学习不断优化模型,某家电企业使用支道平台后,其缺陷预测准确率每季度提升5-8个百分点。系统积累的2000多个质量特征参数,成为企业持续改进的数字资产。

二、准确性对比:软件分析如何减少人为错误

数据录入阶段的误差控制

手工分析中,数据转录错误率普遍达到3%-5%,尤其在多环节传递时易出现单位换算错误、小数点错位等问题。质量问题分析软件通过API直连或OCR识别技术,实现原始数据自动抓取,消除人工抄录环节。某汽车零部件企业案例显示,采用软件后测量数据错误归零,仅此一项使产品不良率下降18%。

计算逻辑的标准化执行

传统分析依赖Excel公式或计算器,存在公式被误改、版本混淆等风险。分析软件内置ISO/TS 16949等行业标准算法,确保每批次数据采用相同计算规则。注塑成型工艺的参数分析中,软件自动执行的CPK值计算比人工结果偏差减少92%,显著提升过程能力判定的可靠性。

模式识别能力的差异

人眼识别控制图异常点的准确率约为65%,且受疲劳度影响明显。机器学习驱动的分析软件可同时监控32个质量特性,对微小趋势变化的捕捉灵敏度达0.5σ。在PCB焊接缺陷分析中,软件提前14小时预警了焊膏粘度异常,避免了整批次返工。

判定标准的一致性维护

手工分析时,不同质检员对AQL标准的理解差异可能导致15%-20%的判定波动。软件通过数字化的判定树功能,将客户标准、国标、企标转化为自动决策流程。某医疗器械厂商实施后,客户投诉中"标准执行不一致"类问题减少76%。

三、成本对比:长期投入与短期支出的权衡

初始投入与持续成本的结构性差异

传统手工分析的前期成本集中在人力培训与基础工具采购,单次投入看似较低,但隐性成本持续累积。以中型制造企业为例,每月需支付2-3名专职质检员的人工成本(约占总质量预算的60%),而质量问题分析软件的采购费用虽一次性支出5-10万元,但可覆盖3-5年的使用周期。软件解决方案将可变成本转化为固定成本,更利于企业财务规划。

人力成本的时间复利效应

手工分析模式下,每增加一个新产品质量项目,需要额外投入20-30小时的人工检测时间,这种线性增长模式在业务扩张期会显著推高运营成本。相比之下,质量问题分析软件通过规则引擎复用,新增项目的边际成本趋近于零。某汽车零部件厂商的实践显示,采用软件分析后,相同业务规模下质量团队规模缩减了40%,年度人力成本降低28万元。

错误成本的量化对比

人为错误导致的返工成本在手工分析中往往被低估。行业数据显示,手工质检的漏检率通常在3%-5%之间,由此引发的客户索赔平均占企业年营收的1.2%。质量问题分析软件通过标准化算法将错误率控制在0.5%以下,某电子企业案例表明,软件实施后年度质量索赔支出减少190万元,相当于软件采购成本的19倍回报。

技术迭代的沉没成本风险

手工分析体系的技术升级依赖人员再培训,每次产线调整或标准变更都会产生新的学习成本。质量问题分析软件通过模块化设计支持在线更新,支道平台等无代码解决方案更允许企业自主调整分析逻辑,避免频繁采购新系统的沉没成本。某食品企业的成本核算显示,采用可配置分析软件后,技术适应成本比传统模式降低67%。

四、可追溯性对比:数据分析的历史记录与回溯能力

数据留痕:软件分析的完整生命周期记录

质量问题分析软件通过自动记录每一次数据操作、修改和分析过程,形成完整的数字轨迹。从原始数据导入、清洗转换到最终报告生成,所有环节均被系统自动标记时间戳、操作人员和变更内容。这种全链路追踪能力,使得企业能够随时回溯任意时间节点的分析状态,解决了传统手工分析中常见的"版本混乱"问题。某汽车零部件制造商在使用分析软件后,其质量追溯时间从原来的平均3天缩短至15分钟。

版本控制:避免手工分析的"记忆黑洞"

传统手工分析依赖纸质记录或分散的电子表格,极易出现版本丢失、修改记录不透明等问题。分析软件内置的版本控制功能,可以保存每一次分析迭代的历史快照,支持差异对比和版本回滚。当发现分析结果异常时,工程师能够快速定位到具体是哪次修改导致了数据偏差。这种能力在应对审计或质量事故调查时尤为重要,某医疗器械企业就曾借此在FDA检查中避免了潜在合规风险。

关联追溯:构建质量问题的影响网络

现代质量分析软件不仅能记录单一分析过程,还能自动建立不同数据集间的关联关系。当某个零部件出现质量波动时,系统可以快速追溯其影响的批次产品、相关生产参数以及供应商信息。这种多维度的关联追溯能力,使企业能够实施精准的遏制措施,减少质量问题的扩散范围。相比之下,手工分析往往需要跨部门调取多个独立报表,耗时且容易遗漏关键关联点。

审计支持:满足合规要求的证据链

在制药、航空等强监管行业,质量分析过程本身就需要符合严格的合规标准。分析软件通过不可篡改的审计日志、电子签名和权限管控,构建符合21 CFR Part 11等法规要求的数字证据链。某生物制药公司的质量负责人指出:"软件自动生成的审计追踪报告,比手工准备的文档更容易通过监管检查,节省了约80%的合规准备时间。"这种内置的合规性设计,是传统手工方法难以实现的优势。

五、适用场景对比:不同行业与规模企业的选择建议

制造业:自动化软件的高频需求场景

在离散型制造业中,多品种小批量生产模式导致质量数据碎片化,传统手工分析难以应对实时性要求。汽车零部件行业尤为典型,单条产线日均产生2000+检测数据点,质量问题分析软件可实现SPC(统计过程控制)自动预警。流程制造业如化工领域,软件能关联原材料批次与成品质量参数,快速定位波动根源。

中小企业的渐进式数字化路径

员工规模50人以下的初创企业,初期可采用手工分析结合Excel模板,但当年产量突破10万件时,数据量将超出人工处理极限。此时应选择模块化质量分析软件,优先部署来料检验和出货抽检功能。年营收1亿以上的成长型企业,需建立全流程质量数据中台,支道平台的无代码特性可降低实施门槛。

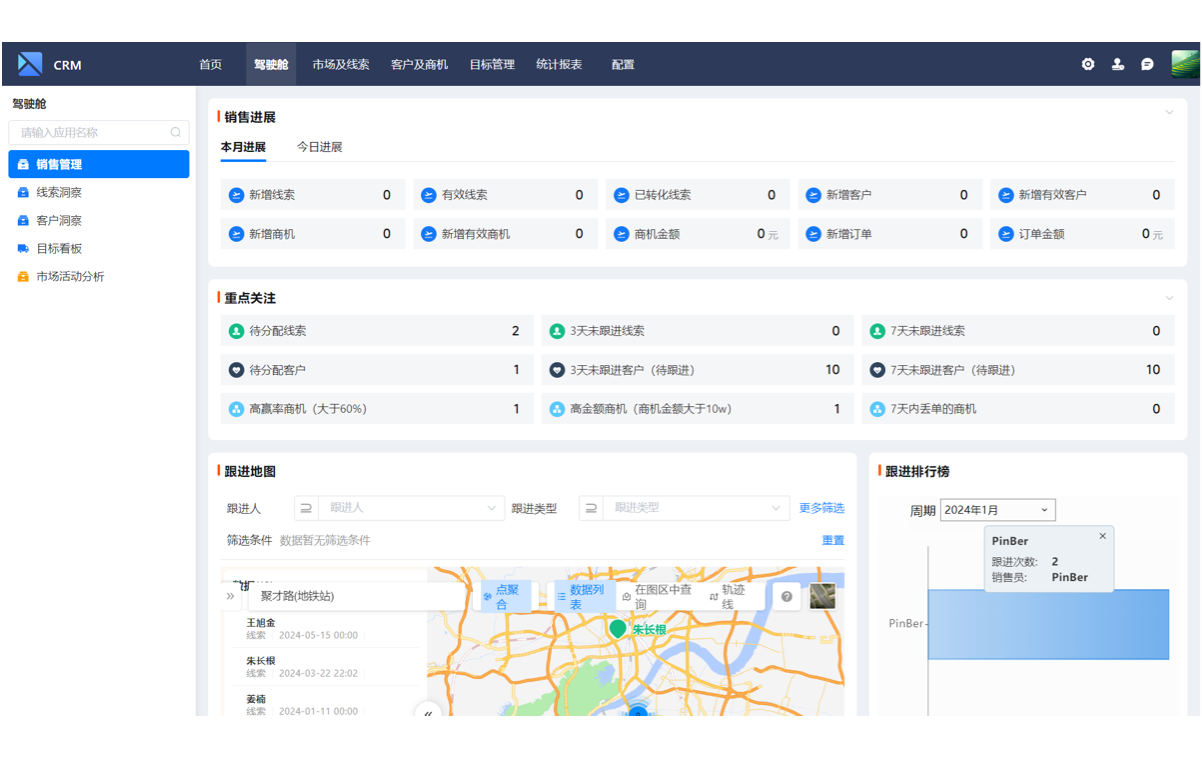

服务业的特殊考量维度

餐饮连锁企业面临的质量问题集中于供应链端,手工记录易造成食材追溯链断裂。软件解决方案需适配移动端快速录入,并与供应商管理系统打通。互联网企业的质量分析侧重用户行为数据,传统方法无法处理非结构化反馈,需结合NLP技术的分析工具。

跨国企业的分布式协作痛点

全球采购带来的质量标准差异,使手工分析报表合并耗时增加300%。云端质量分析软件支持多语言、多时区协作,实时同步各国工厂的CPK(过程能力指数)数据。欧洲汽车主机厂普遍要求Tier1供应商部署统一分析平台,否则面临审计风险。

六、支道平台在质量问题分析中的独特优势

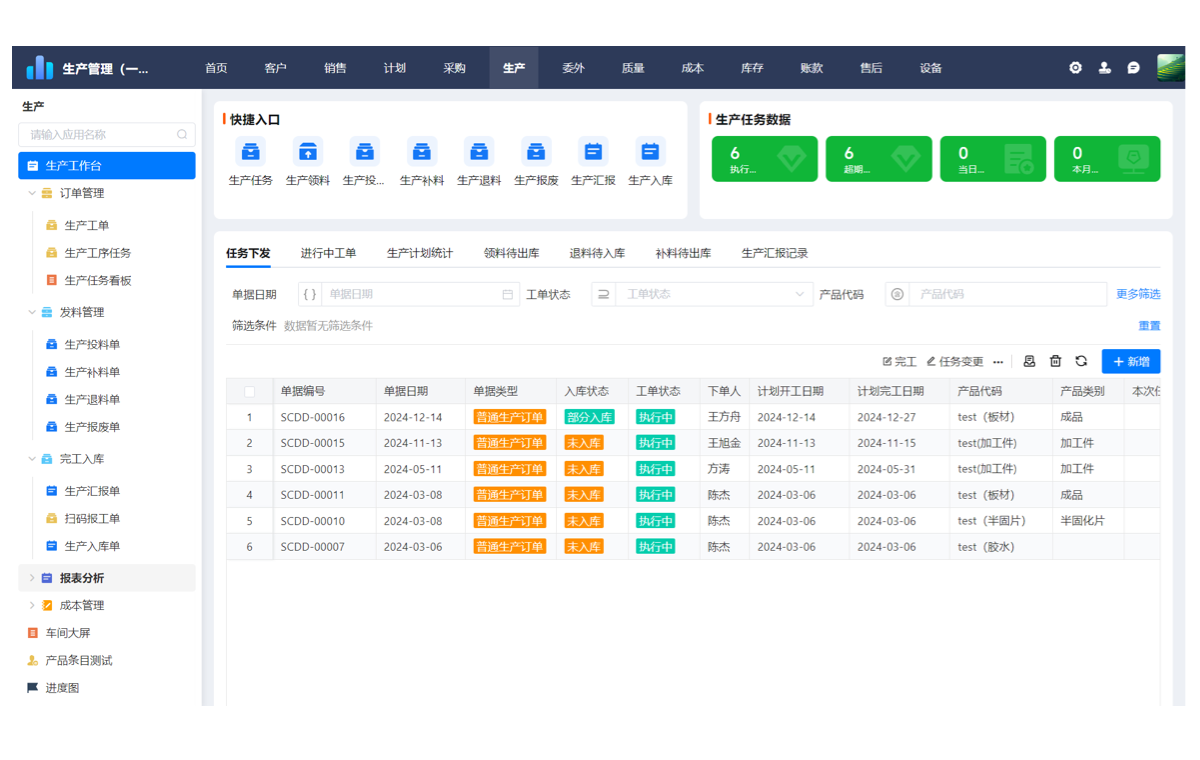

1、无代码配置快速响应质量分析需求

支道平台通过可视化拖拽组件实现无代码开发,企业无需依赖专业IT团队即可完成质量分析系统的搭建。某汽车零部件制造商在导入支道平台后,仅用3天便构建出涵盖SPC控制图、缺陷模式分类的定制化分析模块,相较传统软件开发周期缩短80%。这种敏捷响应能力特别适合需要频繁调整质量分析维度的快消品行业,用户可通过预设模板快速创建帕累托图、因果矩阵等专业工具。

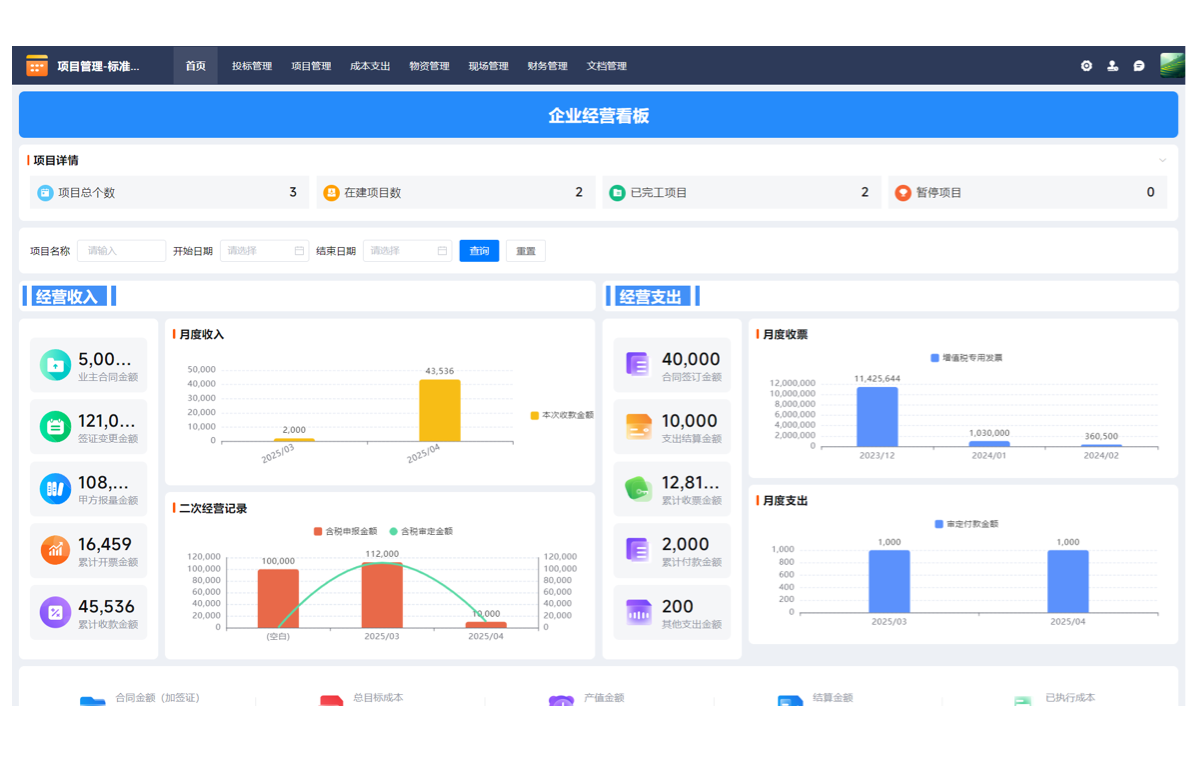

2、多引擎协同提升分析深度与广度

平台集成规则引擎、机器学习引擎和统计引擎三大核心组件。规则引擎实时校验生产数据合规性,机器学习引擎自动识别潜在异常模式,统计引擎则提供过程能力指数(CPK/PPK)等量化指标。某电子代工厂应用多引擎协同分析后,成功将PCB焊接不良的根因定位时间从72小时压缩至4小时,分析维度从传统人工的5个参数扩展到23个工艺参数联动分析。

3、行业解决方案的实际应用案例

在医疗器械领域,支道平台通过预置FDA 21 CFR Part 11合规模板,帮助客户实现从原材料检验到灭菌验证的全流程电子化追溯。某骨科植入物生产商借助平台的审计追踪功能,将质量文档检索效率提升300%,缺陷根本原因分析准确率提高至92%。食品行业客户则利用物联网数据接入功能,实现烘焙生产线温湿度波动与产品不合格率的实时关联分析。

结语

质量问题分析软件在效率提升、错误减少和数据追溯方面展现出显著优势,成为现代企业质量管理的核心工具。中大型制造企业通过部署专业分析系统,能够实现生产全流程的质量数据自动化采集与分析,将问题响应时间缩短80%以上。对于快速扩张的中小企业,采用支道平台这类无代码解决方案,可在两周内完成定制化质量分析系统的部署,避免传统软件开发的高昂成本。在汽车零部件、电子制造等行业,具备多引擎协同分析能力的软件平台已帮助企业将产品不良率控制在百万分之五以下。数字化转型背景下,质量分析软件的可视化报告功能和实时预警机制,正在重塑企业的质量管理体系。

常见问题

1、中小企业是否适合使用质量问题分析软件?

中小企业完全可以使用质量问题分析软件,尤其是基于无代码平台的解决方案。这类软件通常具备灵活配置、快速部署的特点,能够适应中小企业的预算限制和业务规模。支道平台等工具通过模块化设计,让企业仅需支付实际使用的功能模块,大幅降低初期投入成本。随着业务增长,系统可随时扩展分析维度和数据处理能力。

2、质量问题分析软件的实施周期通常需要多久?

实施周期取决于软件类型和企业需求复杂度。传统定制化软件可能需要3-6个月,而支道平台这类无代码解决方案可将周期压缩至2-4周。关键影响因素包括历史数据迁移量、分析模型复杂度和员工培训安排。采用标准化行业模板的企业,甚至能在7个工作日内完成基础功能上线。

3、如何评估质量问题分析软件的投资回报率?

投资回报评估应关注三个核心指标:质量成本降低率、问题解决时效提升度和客户投诉减少量。具体测算时,需对比软件投入与因质量改进带来的废品率下降、返工成本节约等直接收益。多数企业使用支道平台后,在6-12个月内即可通过质量成本节约收回投资,长期回报率通常超过300%。

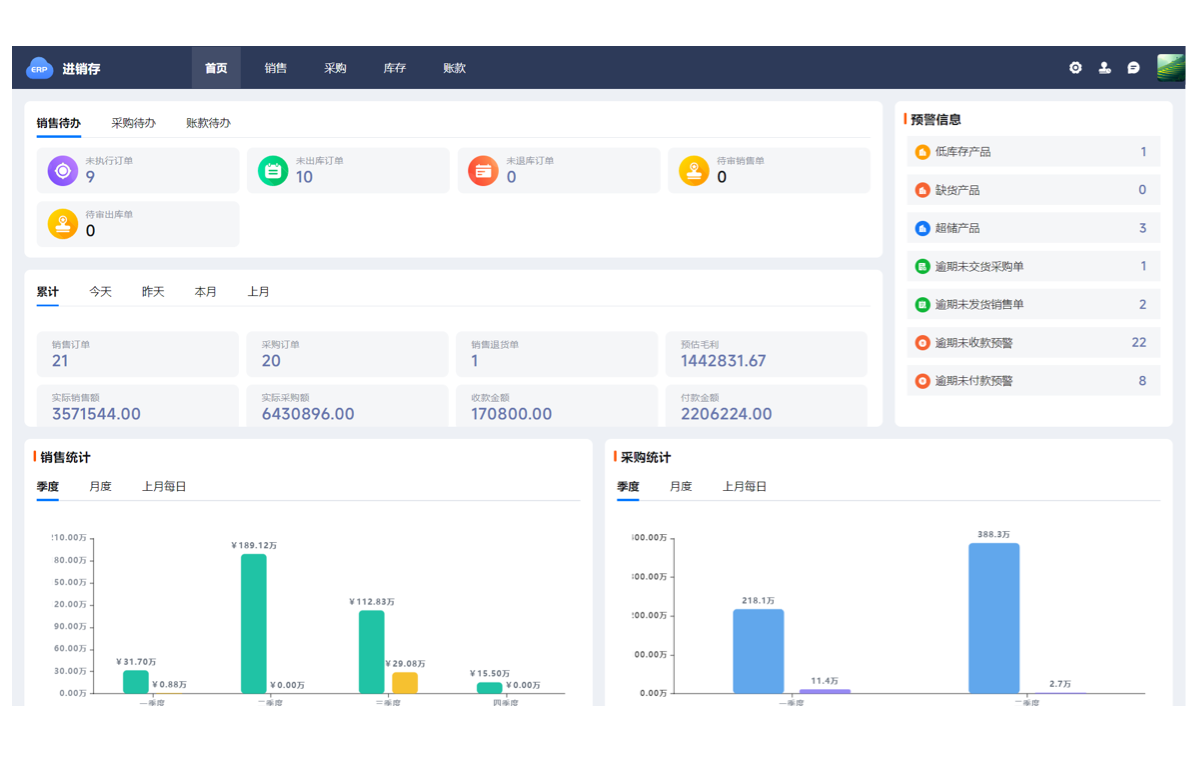

4、支道平台是否支持与其他系统的数据对接?

支道平台提供完善的API接口和标准数据连接器,支持与ERP、MES、CRM等主流工业系统的无缝对接。平台采用开放式架构设计,可兼容SQL、NoSQL等多种数据库格式,确保质量数据与企业现有系统的双向流通。对于特殊系统,技术支持团队可提供定制化对接方案,保障数据实时同步和分析结果共享。