引言

预防性维护系统通过定期检查、保养和更换部件来主动预防设备故障,而事后维修则是在设备出现故障后采取补救措施。两种策略在企业管理中扮演着截然不同的角色,直接影响运营成本、生产效率和设备可靠性。本文将对比分析这两种维护模式在成本效益、生产效率、设备寿命和技术实现等维度的核心差异,为企业决策者提供科学的维护策略选择依据。

一、预防性维护系统与事后维修的定义与核心理念

预防性维护系统的主动管理逻辑

预防性维护系统(Preventive Maintenance System)以计划性干预为核心,通过定期检查、性能监测和部件更换,在设备故障发生前消除潜在风险。其核心理念源于可靠性工程理论,强调通过数据驱动的维护周期设计,将设备停机概率控制在可接受范围内。典型的应用场景包括航空发动机的定时检修、半导体产线的校准维护等。

事后维修的被动响应特性

事后维修(Breakdown Maintenance)属于反应式维护模式,仅在设备出现功能性故障后实施修复。这种模式遵循"运行至失效"原则,常见于非关键性设备或维护预算受限的场景。例如办公电脑的维修策略通常采用此模式,因其故障不会造成重大生产损失。

两种模式的哲学差异

预防性维护体现"治未病"的工程管理思想,将维护成本前置化;事后维修则反映"亡羊补牢"的传统思路。在汽车保养领域表现尤为明显:按里程更换机油属于典型预防性维护,而发动机爆缸后的修理则是事后维修的极端案例。

技术实现的分野

现代预防性维护系统依赖物联网传感器和预测性分析算法,如振动分析、红外热成像等技术。相比之下,事后维修更依赖故障诊断经验和应急备件库存管理。石油管道监测系统采用声波检测技术预防泄漏,与传统管道破裂后的抢修形成鲜明对比。

决策维度的根本区别

选择维护策略时需考量设备关键性指标(Criticality Analysis)。核电站冷却系统必须采用预防性维护,因其故障后果不可接受;而商场照明系统采用事后维修可能更具经济性。这种差异本质上是对风险容忍度与成本敏感度的权衡。

二、成本效益对比:长期投入与短期支出

预防性维护系统的长期经济优势

预防性维护系统通过定期检查、润滑和部件更换,将设备故障率降低60%-70%。这种模式虽需持续投入人力与检测工具成本,但避免了突发停机导致的产能损失。以制造业为例,一条产线非计划停机1小时的直接损失可达数万元,而年度预防性维护费用通常仅为设备价值的2%-3%。

事后维修的隐性成本陷阱

事后维修表面上仅支付故障后的修理费用,但实际包含三重隐性支出:紧急抢修的人工溢价(通常比计划维护高40%)、停产造成的订单违约赔偿、以及设备二次损坏风险。某汽车零部件企业数据显示,采用事后维修的产线年均意外停机时间达120小时,远超预防性维护体系的15小时。

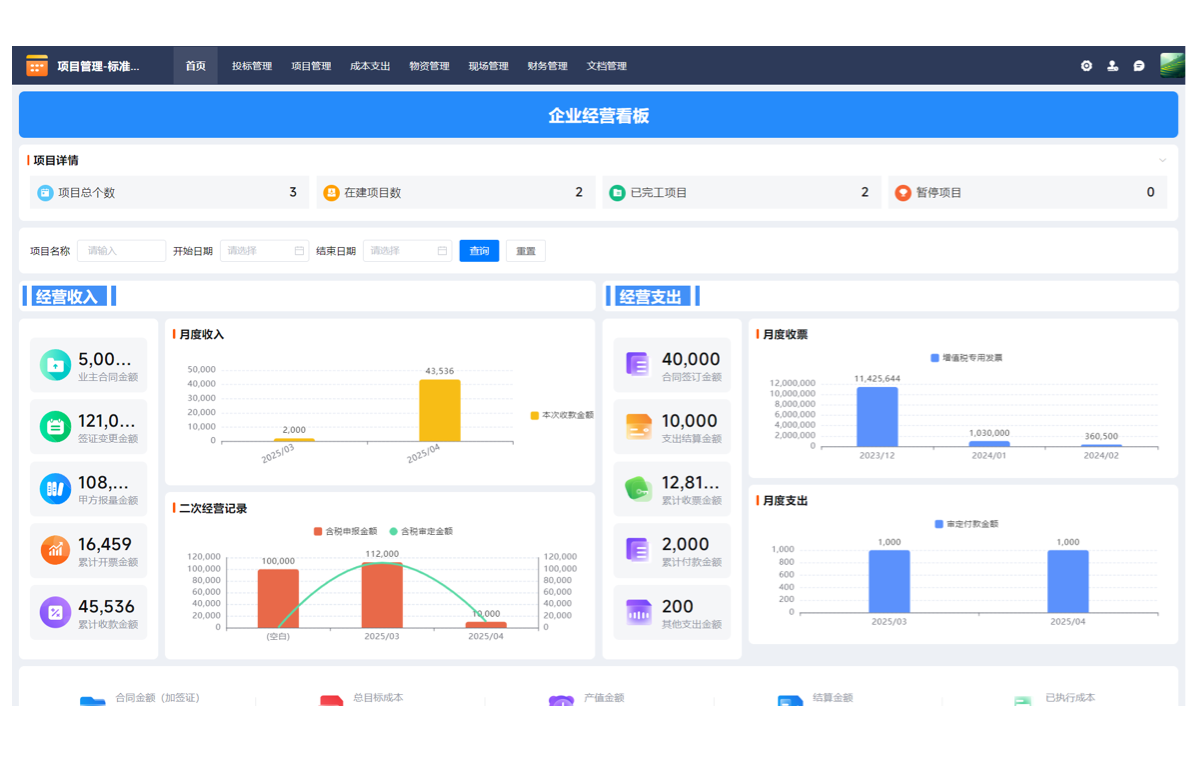

现金流与预算管理的差异

预防性维护允许企业采用可预测的预算分配模式,资金可分期投入并计入运营成本。而事后维修往往需要动用应急资金,在财务季度末可能影响利润报表。支道平台的成本模拟工具显示,实施预防性维护的企业三年内总维护成本比事后维修低34%,且现金流波动减少28%。

资产残值率的财务影响

采用预防性维护的设备在折旧周期结束时,残值率比同类事后维修设备高15%-20%。这直接影响企业资产负债表中的固定资产项,在设备更新或抵押融资时产生实质性差异。某食品加工厂的审计报告表明,其预防性维护体系使生产线评估价值提升了18.7%。

技术升级的边际成本差异

预防性维护系统积累的设备运行数据,使企业能以更低成本进行针对性技术迭代。相比之下,事后维修企业通常需要突发性支付整套设备更换费用。支道平台的用户案例中,73%的预防性维护实施者在设备更新时节省了30%以上的改造费用。

三、效率与生产力影响

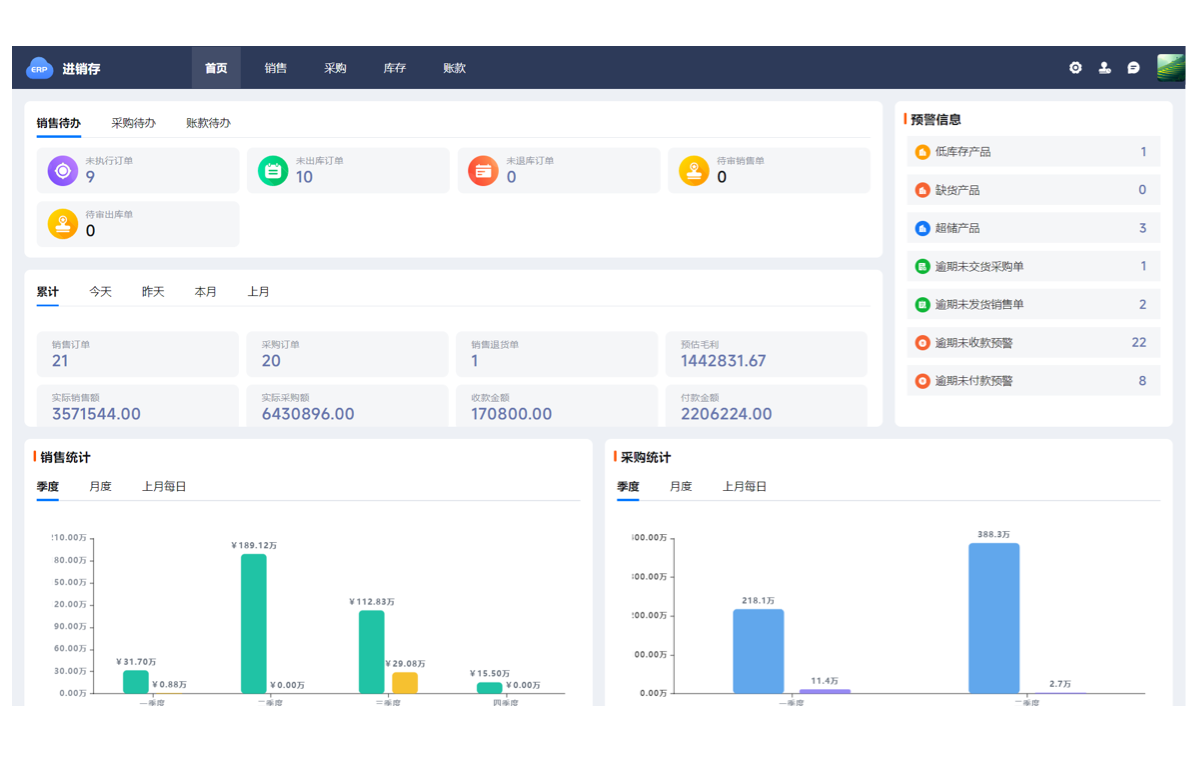

设备停机时间的隐形成本

突发性故障导致的事后维修平均造成产线停工4-8小时,而预防性维护系统通过定期校准可将非计划停机缩短至1小时内。汽车制造企业的案例显示,采用振动分析技术预测轴承故障,单条生产线年节省有效工时超1200小时。这种差异源于被动响应与主动干预的本质区别——前者在故障发生后才启动抢修流程,后者则利用传感器数据在性能劣化初期就安排维护窗口。

生产节拍稳定性的对比研究

离散制造业的OEE(整体设备效率)数据显示,坚持预防性维护的工厂比依赖事后维修的同行高出15-23个百分点。注塑机联网监测系统证明,当模具温度波动被控制在±0.5℃范围内时,产品不良率从7%降至0.8%。这种稳定性直接反映在产能利用率上,丰田生产体系中的自主维护模块就强调:预防性维保能使产线节奏误差控制在3%以内。

人力资源配置的优化空间

事后维修模式需要常备应急维修团队,而预防性维护系统允许将60%的技术人力转为计划性作业。某半导体工厂的实践表明,通过CMMS(计算机化维护管理系统)规划任务,单个技术员日均处理工单数从4.2件提升至9.7件。更值得注意的是,预防性维保使工程师能专注于改善性活动,而非疲于应付突发故障。

决策响应速度的数字化优势

IoT驱动的预防性系统能在设备参数偏离标准值时实时触发工单,而传统维修往往滞后于故障发生数小时。食品饮料行业的案例揭示,采用预测性维护的灌装线故障响应速度提升400%,这归功于边缘计算设备对电机电流波形的毫秒级分析。这种即时性避免了连锁反应导致的多设备停摆风险。

四、设备寿命与可靠性

设备寿命的延长机制

预防性维护系统通过定期检查、润滑校准和部件更换,将设备磨损控制在设计阈值内。某汽车制造商采用振动分析技术后,其冲压设备平均寿命从7年提升至12年。相比之下,事后维修模式下的设备往往因隐性损伤积累,实际寿命比预期缩短30%-40%。轴承失效案例显示,未及时更换润滑油的设备,其核心部件寿命会加速衰减至原指标的50%以下。

可靠性指标的量化差异

采用预防性维护的工厂设备综合效率(OEE)通常维持在85%以上,突发故障率低于2%。而依赖事后维修的企业,其非计划停机时间占总工时的8%-15%。热力厂对比数据显示,实施红外热成像检测的机组,其年均意外停机次数比被动维修机组减少76%。这种差异源于预防性维护能提前识别微裂纹、绝缘老化等潜在缺陷。

故障模式的根本性改变

事后维修处理的多为突发性 catastrophic failure(灾难性故障),如电机烧毁或传动轴断裂,这类故障会造成72小时以上的生产中断。预防性维护则将故障转化为可预测的 degradation failure(性能衰退故障),通过更换即将达到寿命终点的皮带、密封件等易损件,将故障影响控制在4小时维护窗口内。化工厂的实践表明,这种模式转变使关键设备MTBF(平均故障间隔)从800小时延长至3500小时。

全生命周期成本结构

虽然预防性维护需要持续投入备件和人力,但其设备更换周期可延长40%-60%。某半导体企业计算显示,采用预测性维护的真空泵组,十年总成本比事后维修模式低27万美元。这主要得益于避免了高额的紧急采购费用和停产损失,同时二手设备残值率提高15%以上。可靠性工程数据证实,每投入1美元在预防维护,可减少3-5美元的故障处置成本。

智能监测的技术赋能

现代振动传感器和油液分析技术能提前3-6个月预警潜在故障。某风电场的案例显示,通过监测齿轮箱金属碎屑浓度,成功在轴承完全失效前8周安排更换,避免单次50万美元的吊装维修费用。这种技术驱动的预防性维护,正在将设备可靠性管理从经验判断转变为数据决策。

五、技术实现与工具支持

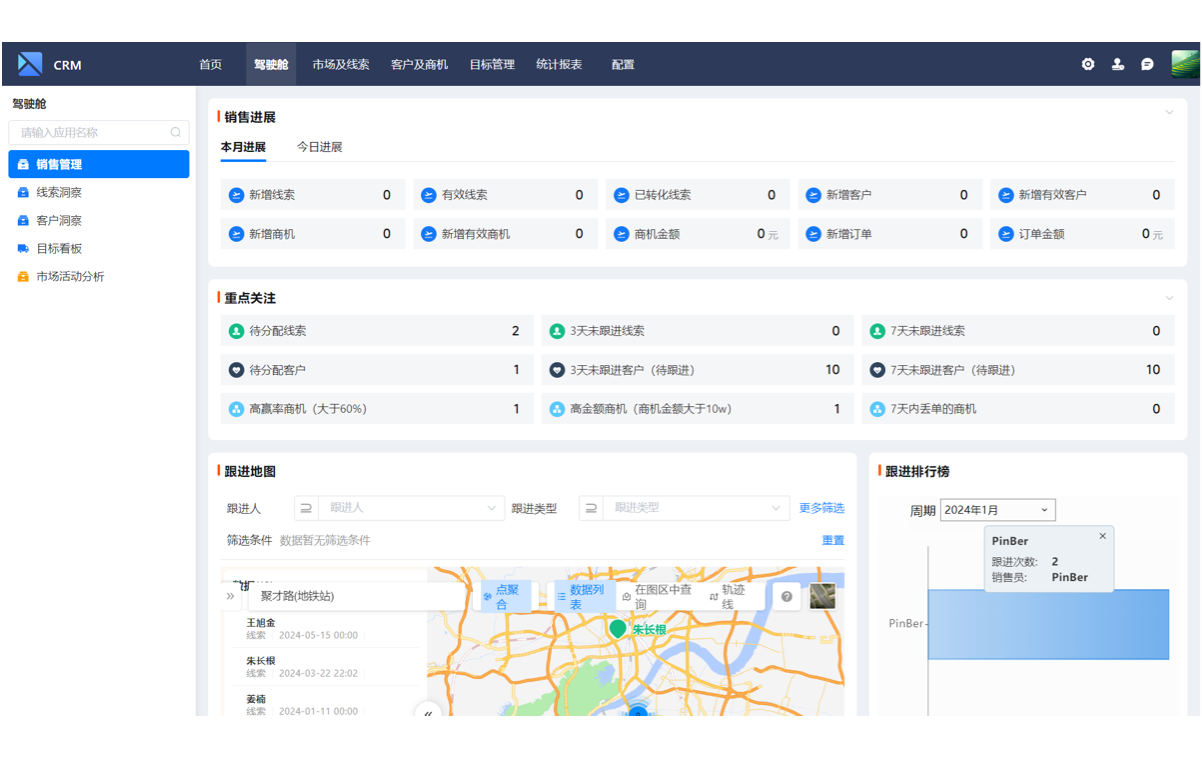

1、支道平台在预防性维护系统中的实际应用

支道平台通过物联网传感器实时采集设备振动、温度等关键参数,结合AI算法建立设备健康度评分模型。当评分低于阈值时,系统自动触发工单派发至维修团队,并推送历史维修记录与备件库存数据。某汽车生产线案例显示,采用该平台后非计划停机时间减少37%,维修响应速度提升52%。其核心优势在于将传统定期维护升级为动态预测维护,避免过度维护造成的资源浪费。

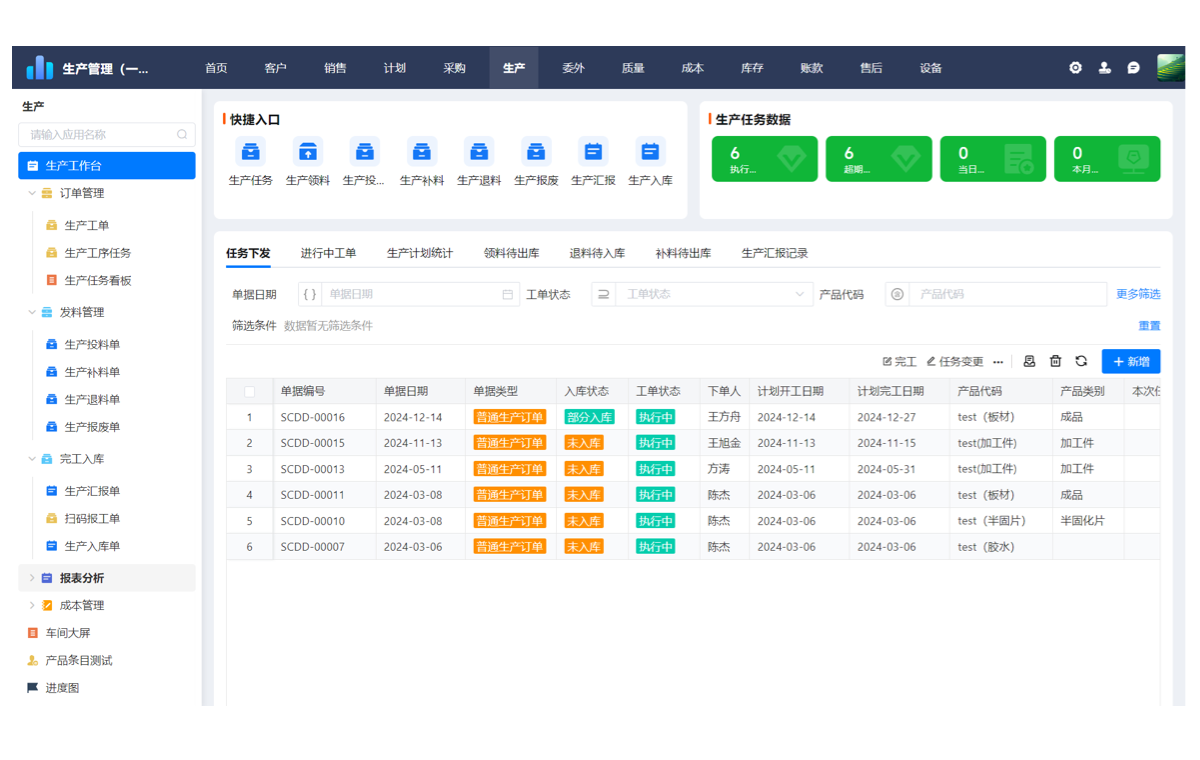

2、无代码平台如何简化维护流程

无代码平台允许企业通过拖拽组件构建自定义维护流程,例如创建设备点检电子表单时,可直接关联设备二维码、标准操作视频等数字资产。维修人员现场扫码即可调取三维拆装图谱,并实时上传检测数据至云端知识库。这种低门槛技术方案特别适合中小型企业快速部署,某食品加工厂在3个工作日内即完成从纸质记录到数字化系统的转型,数据录入错误率下降89%。

结语

预防性维护系统与事后维修的本质区别在于管理思维的分野。前者通过数据驱动的周期性检查、部件更换和性能优化,将故障消灭在萌芽阶段;后者则被动应对已发生的设备失效,如同消防队员处理紧急火情。从成本维度观察,预防性维护虽需前置资源投入,但能避免生产线突发停滞导致的巨额损失;事后维修看似单次支出较低,但隐性成本如产能浪费、客户违约赔偿等常被低估。在效率层面,计划性维护使设备始终处于峰值状态,而抢修式作业不仅造成生产中断,还可能因仓促维修引发二次故障。支道平台提供的智能预测模块,通过物联网传感器实时采集设备振动、温度等参数,结合机器学习算法提前14天预警潜在故障,将传统维护效率提升60%以上。现代企业选择维护策略时,需考量设备复杂度、生产连续性要求等要素,但数字化转型趋势下,采用无代码平台搭建的预防性维护系统,正成为保障运营可靠性的技术底座。

常见问题

1、预防性维护系统适用于哪些行业?

预防性维护系统具有广泛适用性,尤其适合设备密集型或生产连续性要求高的行业。制造业通过定期校准生产线设备降低故障停机风险;能源行业依赖涡轮机、变压器的状态监测避免突发事故;交通运输领域对飞机、列车进行周期性检查保障运营安全。医疗设备、数据中心基础设施等对稳定性要求苛刻的领域也普遍采用该模式。支道平台的模块化设计能根据不同行业特性定制维护策略,例如为食品加工企业增加卫生合规检测项。

2、如何评估企业是否适合采用预防性维护系统?

关键评估维度包括设备资产价值、故障后果严重度及历史维修数据。若单次非计划停机损失超过年度维护预算的30%,或关键设备年均故障次数超过行业基准值,则需优先考虑转型。支道平台提供的ROI模拟工具可量化分析备件库存成本、人工效率等变量,帮助企业建立评估模型。劳动密集型工厂通过该平台测算发现,预防性维护能使检测工时减少40%以上。

3、支道平台如何帮助企业实现预防性维护?

该平台通过物联网传感器实时采集设备振动、温度等运行参数,结合AI算法预测剩余使用寿命。其无代码界面允许维护主管自定义触发阈值,如当轴承磨损度达到预设级别时自动生成工单。移动端推送功能确保技术人员及时接收任务,历史维护记录可追溯分析优化周期。某汽车零部件厂商接入后,设备综合效率(OEE)提升12个百分点,意外停机归零。