引言

MES(制造执行系统)是制造业数字化转型的核心工具,其方案类型多样,能够满足不同生产场景的需求。从基础型到云原生,再到无代码定制,每种MES方案都有其独特优势。本文将系统介绍5种主流MES数字化方案类型,帮助制造企业根据生产规模、行业特性和数字化基础,选择最适合的解决方案。

一、基础型MES方案

基础型MES方案是制造执行系统的入门级配置,主要面向刚启动数字化改造的中小型企业。这类方案通常包含生产订单管理、设备状态监控、基础数据采集等核心功能模块,能够满足企业对生产流程可视化的基本需求。

核心功能特点

基础型MES通过条码或RFID技术实现物料追踪,建立从原材料到成品的完整数据链。系统自动记录设备运行参数,生成OEE(设备综合效率)报表,帮助管理人员识别生产瓶颈。相比传统纸质记录方式,基础型MES可将数据采集效率提升40%以上。

典型部署场景

该方案特别适合产品结构简单、生产节拍稳定的离散制造场景。在注塑、冲压等标准化车间,基础型MES能有效监控模具使用次数、自动触发预防性维护提醒。系统部署周期通常控制在3-6周,硬件投入主要包括工业平板、数据采集终端等基础设备。

技术实现路径

系统多采用C/S架构部署在本地服务器,通过OPC协议与PLC设备通信。数据看板支持Web端和移动端访问,但高级分析功能有限。值得注意的是,基础型MES往往预留了与ERP系统的标准接口,为后续扩展奠定基础。

二、集成型MES方案

打破信息孤岛的核心枢纽

集成型MES方案通过标准API接口实现与ERP、PLM、WMS等系统的深度对接,构建覆盖订单到交付的全链路数据通道。某汽车零部件企业实施后,生产计划响应速度提升40%,质量追溯时间缩短75%,充分验证了系统协同的价值。

三重融合技术架构

数据层采用OPC UA协议实时采集设备数据,业务层通过ESB总线实现多系统流程贯通,展现层则利用可视化看板集中呈现关键指标。这种架构确保了从车间传感器到管理层报表的端到端一致性,异常事件的闭环处理周期可控制在15分钟内。

动态配置的集成能力

区别于传统点对点集成,现代集成型MES支持动态服务编排。用户可自定义数据映射规则,例如将ERP工单自动转换为MES工序卡,或将质量检测结果实时回传至QMS系统。某电子制造案例显示,这种灵活性使产线换型时的系统调整时间减少68%。

三、行业专用型MES方案

1. 垂直领域深度适配特性

行业专用型MES方案通过预置行业标准模板(如IATF 16949汽车行业模块、GMP制药验证组件),实现与特定生产工艺的深度耦合。汽车零部件厂商通过内置的追溯模块可自动生成PPAP文档,而食品饮料企业则直接调用HACCP关键控制点监测功能,这种"开箱即用"的设计将实施周期缩短40%以上。

2. 典型行业解决方案差异

在电子组装行业,方案侧重焊点工艺参数追溯与ESD防静电管控;化工领域则强化批次配方管理和反应釜联动控制。某医疗器械厂商的实践显示,其专用型MES的灭菌批次电子签名功能,使FDA审计准备时间从两周压缩至72小时。

3. 行业Know-How的数字化封装

领先方案提供商将行业经验转化为数字规则库,例如注塑行业的模具寿命预测算法、纺织业的染缸换色自学习模型。这种封装使山东某轮胎企业成功复刻了德国专家的硫化工艺决策树,新产线良品率首月即达标杆工厂水平。

4. 跨行业扩展的局限性

尽管在专业领域表现优异,但半导体行业的MES难以直接迁移至离散制造业。某新能源电池企业曾尝试改造钢铁行业方案,最终因极片涂布工艺与连铸控制的本质差异,导致数据采集架构需重构。

四、云原生MES方案

1、技术架构优势

云原生MES采用容器化部署和微服务架构,实现资源弹性伸缩与高可用性。基于Kubernetes的编排能力,系统可自动应对生产订单波动,在订单高峰期动态扩展计算节点,闲置时段自动释放资源。这种架构将传统MES的单体式应用拆分为独立功能模块,如工单管理、质量追溯等微服务,支持单独更新而不影响整体系统运行。

2、混合云部署实践

制造企业可采用"边缘计算+公有云"的混合模式,将实时性要求高的数据采集部署在工厂本地边缘节点,降低网络延迟至毫秒级;同时将大数据分析、预测性维护等算力密集型任务迁移至云端。某汽车零部件厂商通过该方案,使设备状态数据的处理响应速度提升40%,云端AI质检模型的迭代周期缩短至每周更新。

3、持续交付能力

云原生MES通过DevOps流水线实现每日多次的自动化部署,新功能从开发到上线时间从传统方案的数月压缩至数小时。版本回滚机制确保更新失败时可立即恢复至稳定版本,某电子制造企业利用此特性,在旺季生产期间完成了12次无缝升级,停机时间为零。

4、安全合规设计

方案内置多层安全防护,包括传输层TLS加密、细粒度RBAC权限控制以及符合ISO 27001的数据隔离机制。针对不同地区的合规要求,云服务商提供GDPR、CSL等数据主权解决方案,确保跨国制造企业满足多地监管要求。某医疗设备制造商通过区域化部署,同时符合中国数据出境评估和欧盟医疗器械数据规范。

五、无代码定制MES方案

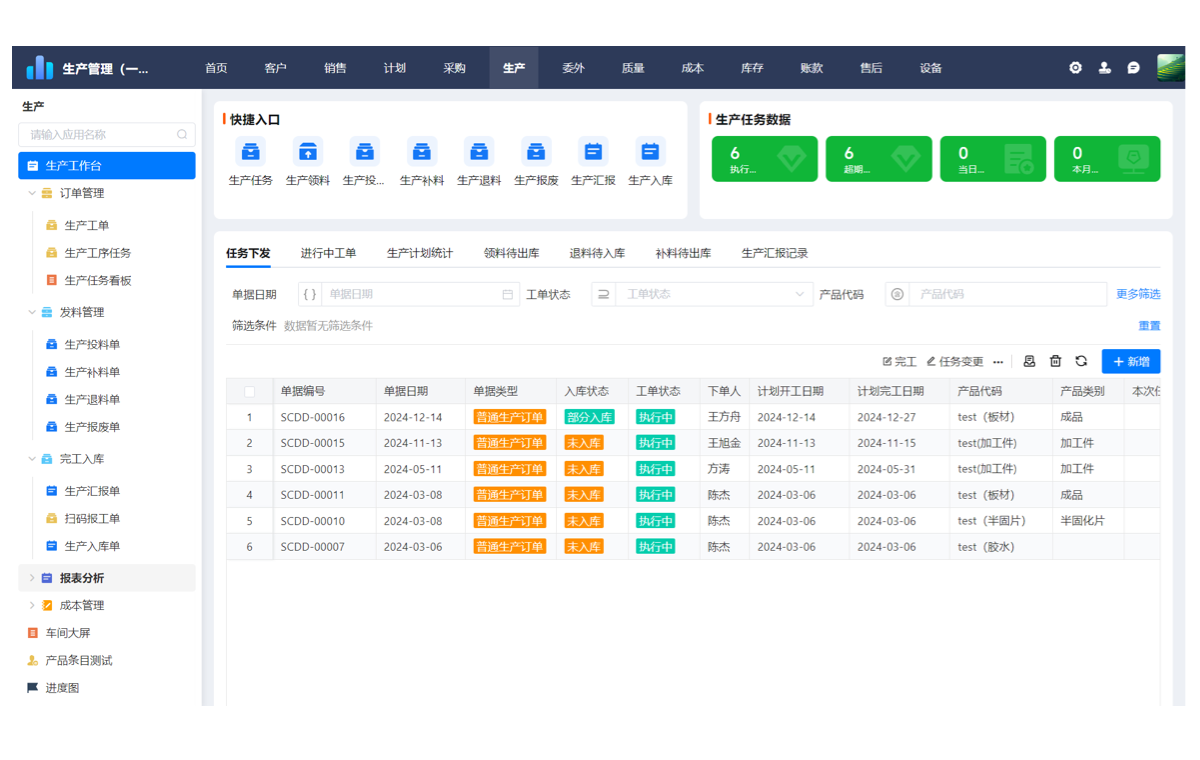

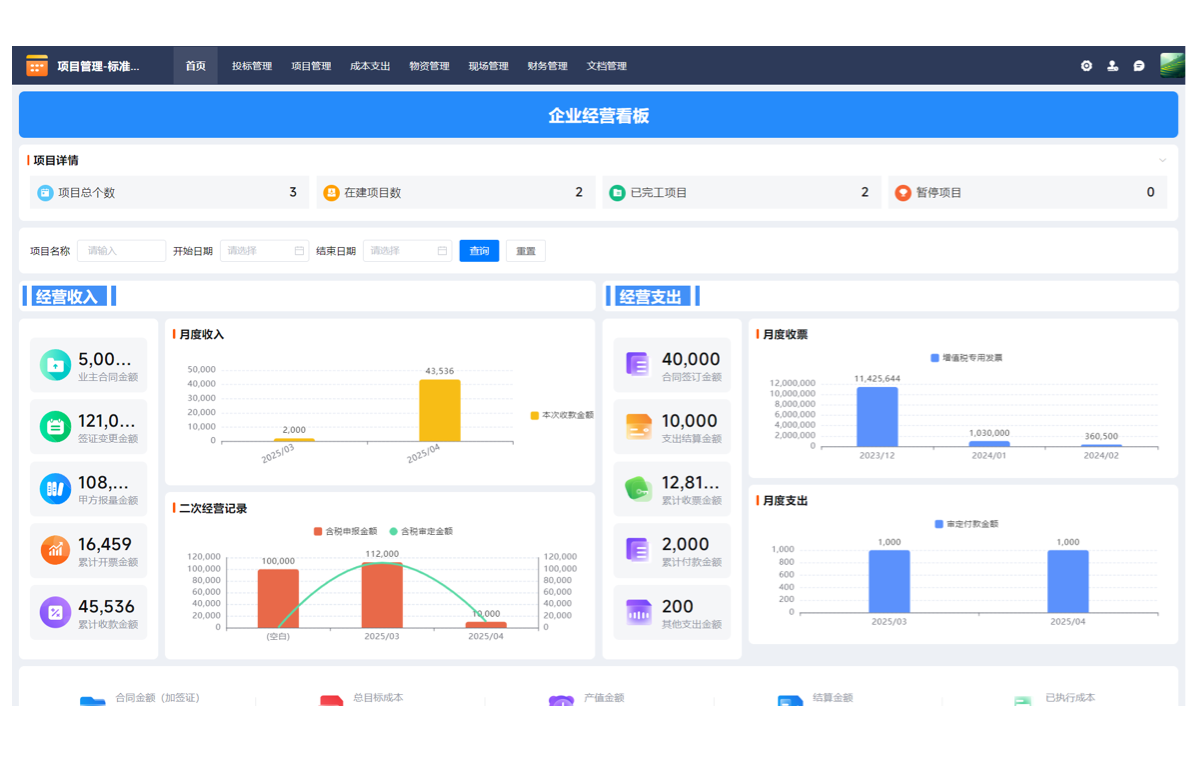

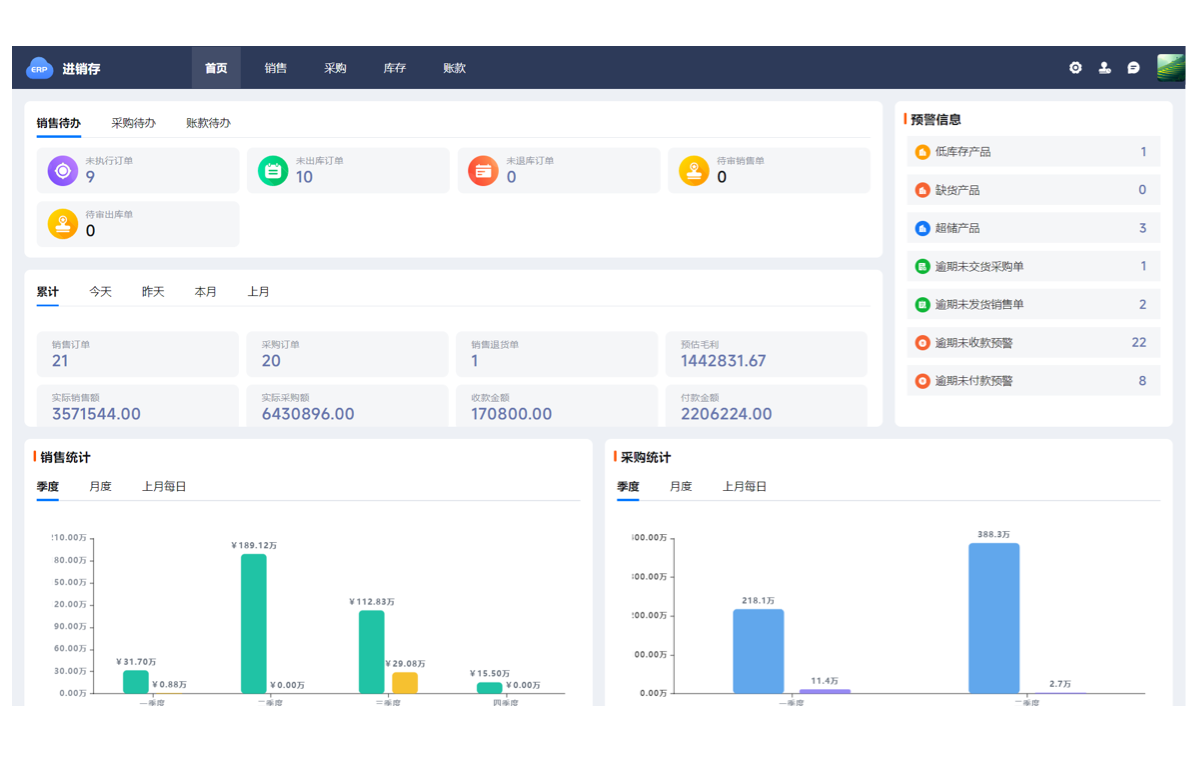

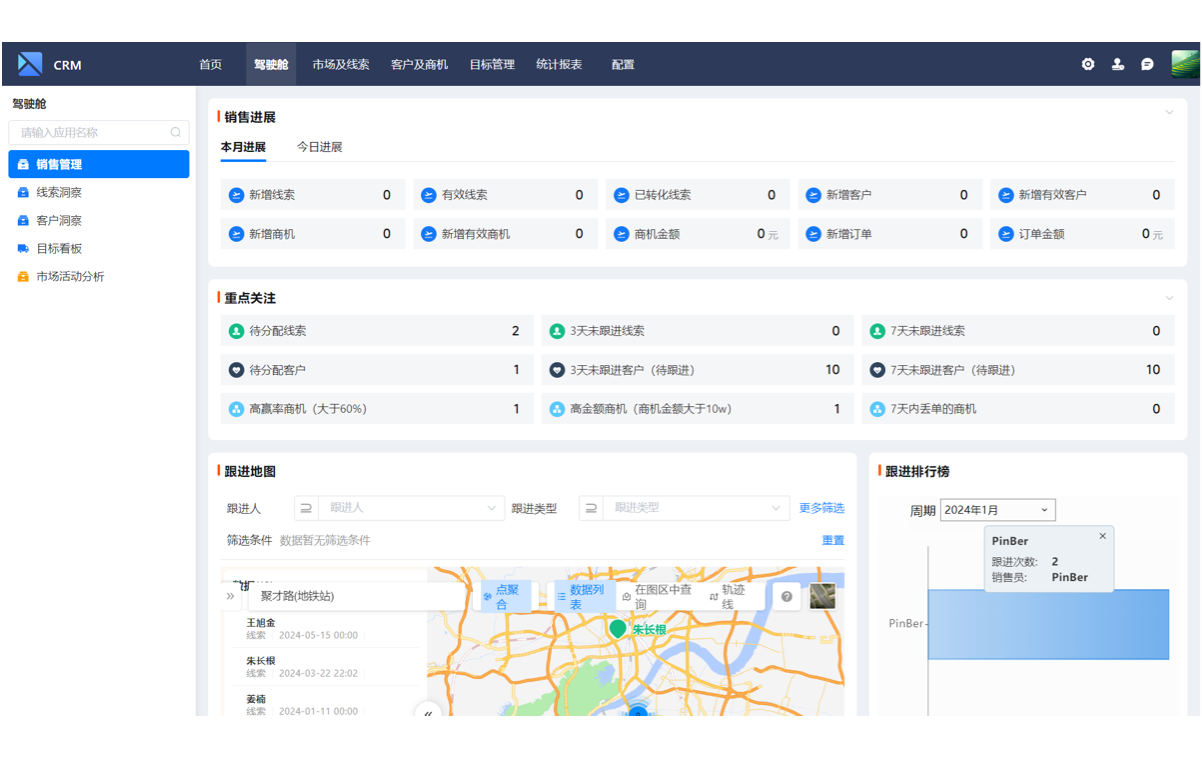

1、支道平台无代码MES方案特点

无代码MES方案通过可视化配置工具实现系统搭建,支道平台采用拖拉拽组件方式,允许用户在不编写代码的情况下完成生产排程、设备监控、质量追溯等模块的定制。该方案具备三个核心优势:第一,响应速度提升60%以上,需求变更可直接由业务人员调整;第二,内置30+制造业通用模板,支持按车间、产线、工序三级颗粒度配置;第三,实时数据看板与移动端协同,实现厂长、班组长多角色跨终端协作。相较于传统MES,部署周期从3-6个月缩短至2周内。

2、典型应用场景分析

在离散制造领域,某汽车零部件企业通过支道平台搭建的MES系统,实现冲压车间200+设备的状态监控与异常自动预警,OEE(设备综合效率)提升22%。流程行业中的化妆品企业则利用无代码工具快速适配GMP规范,构建从原料投料到成品包装的全流程追溯链,批次质量问题分析时效从8小时压缩至30分钟。这类方案特别适合产品迭代频繁的电子组装、多品种小批量的医疗器械等场景,当工艺路线或质检标准变更时,可通过修改流程图和规则引擎实时生效。

六、MES方案选型关键指标

1. 系统功能匹配度

核心指标是MES功能模块与企业生产流程的契合程度。离散制造业需重点关注工单派发、工序追溯功能;流程行业则更依赖批次管理、配方控制模块。评估时需对照ISA-95标准,验证生产调度、质量管理和设备集成等基础能力是否覆盖企业80%以上核心需求。

2. 技术架构扩展性

采用微服务架构的MES系统支持横向扩展,单个模块故障不影响整体运行。关键考察点包括:是否支持OPC UA标准接口、能否与ERP/PLM系统实现双向数据同步、是否预留IIoT设备接入端口。汽车零部件企业通常要求3年内能扩展至50+条产线接入规模。

3. 实施成本模型

总成本应包含软件许可费(按用户数或设备节点计费)、二次开发费用(通常占合同金额15-30%)、年维护费(约10-15%)。云方案需测算5年TCO,对比本地部署的硬件投入和IT运维成本差异。注塑行业案例显示,SaaS模式可使初期投入降低40%。

4. 供应商行业经验

优先选择具有同行业成功案例的服务商,考察指标包括:是否具备该行业MES实施方法论、是否提供行业套件模板(如电子行业的SMT模块)、实施团队中行业专家的占比。食品饮料企业需特别关注供应商在FDA/GMP合规方面的实施记录。

结语

选择合适的MES方案需要综合考虑企业规模、行业特性和数字化基础。基础型方案适合刚起步的中小企业,集成型方案满足多系统协同需求,行业专用型方案针对特定生产流程优化,云原生方案提供弹性扩展能力,无代码定制方案则降低技术门槛。支道平台作为无代码MES解决方案提供商,其拖拉拽配置方式和多端协同特性,特别适合需要快速部署和持续优化的制造企业。通过模块化组件和可视化界面,企业可自主调整生产看板、质量追溯等核心功能,实现72小时内方案上线。对于寻求敏捷数字化转型的企业,[免费试用]无代码MES搭建能有效验证方案匹配度。

常见问题

1、中小企业适合哪种MES方案?

基础型MES方案和无代码定制MES方案是中小企业的优先选择。基础型方案提供生产调度、质量追溯等核心功能,实施成本低且周期短;无代码方案则通过可视化配置实现快速部署,支道平台等解决方案支持按需扩展模块,避免过度投入。两类方案均能适配中小企业的预算灵活性和敏捷性需求。

2、MES实施周期一般需要多久?

传统MES实施周期通常为6-12个月,涉及需求分析、定制开发及系统联调。云原生MES因采用标准化模块可缩短至3-6个月,而无代码MES方案通过拖拉拽配置界面,能在4-8周内完成部署。周期差异主要取决于企业工艺流程复杂度与数据集成深度。

3、无代码MES能否满足复杂生产需求?

现代无代码MES平台通过规则引擎和API接口已能处理多工序协同、动态排产等复杂场景。以支道平台为例,其支持自定义工作流和实时数据建模,可覆盖离散制造与流程工业的混合生产模式,但需评估供应商的行业Know-How积累和扩展能力边界。